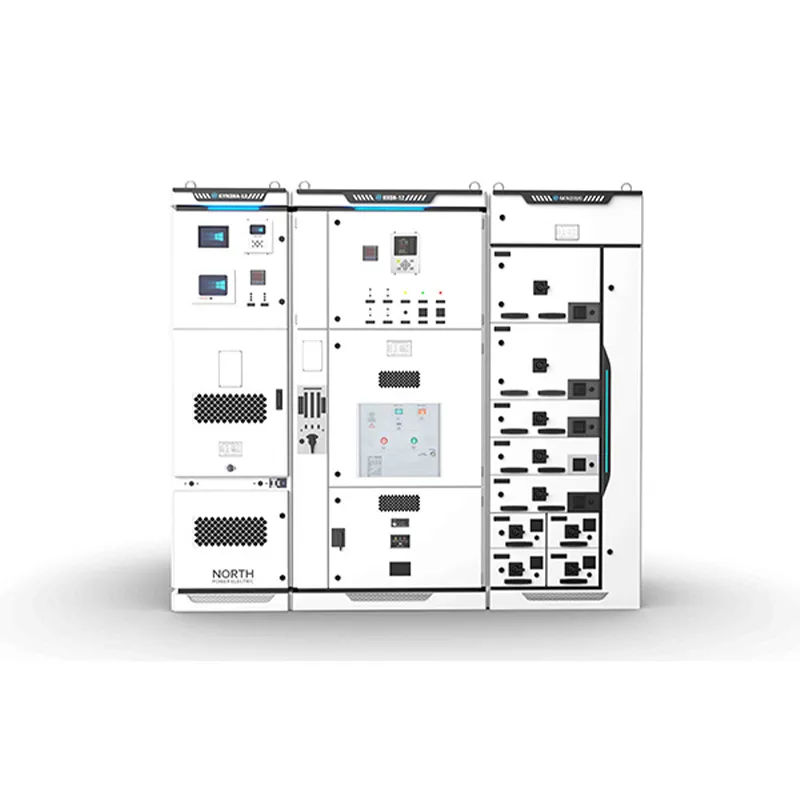

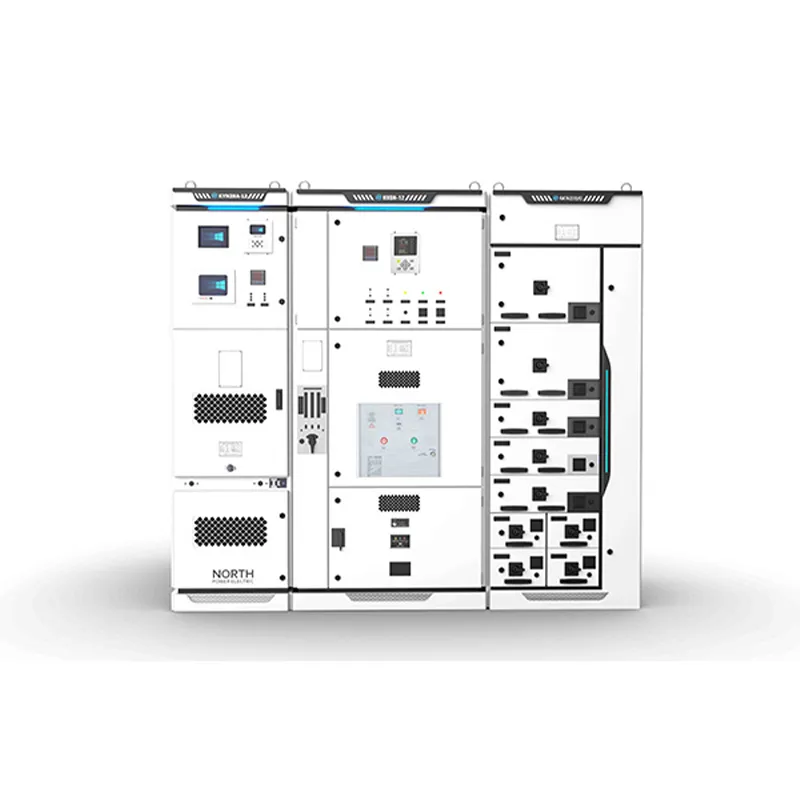

Вот смотрю на этот термин — щит распределительный радиофикация — и вспоминаю, как лет десять назад многие монтажники путали их с обычными этажными щитками. Специфика-то в чём: не просто развести напряжение, а обеспечить стабильный сигнал на все точки при любых нагрузках. У нас в ООО Чэнду Фанье Электрик как-раз собирали щиты для объекта в Казани — там заказчик требовал одновременной работы трёх радиотрансляционных сетей с раздельным управлением. Пришлось пересматривать схему коммутации, потому что стандартные автоматы не отсекали наводки от силовых линий.

Если брать типовой распределительный щит для радиофикации, там всегда есть нюанс с экранированием. Я как-то видел, как на складе в Новосибирске смонтировали щит без заземления экрана — через месяц начались помехи в вещании. Пришлось переделывать с медной шиной и ферритовыми кольцами. Кстати, у нас на https://www.fy-electric.ru есть модели со встроенными фильтрами ЭМС, но их редко заказывают — видимо, из-за стоимости. А зря.

Ещё момент: расположение клеммников для трансляционных линий. В идеале — выносные блоки с пружинными зажимами, но часто экономят и ставят винтовые. Помню, на объекте в Екатеринбурге из-за вибрации от винтовых клемм отходили провода, пришлось ставить дополнительные хомуты. Это мелочь, но именно такие мелочи потом влияют на стабильность вещания.

И да, про корпуса: для уличных щитов радиофикации лучше брать сталь не тоньше 1.5 мм с двойной дверцей. У нас был случай, когда в Сочи из-за конденсата на внутренней панели замкнуло реле управления. Теперь всегда рекомендуем уплотнители из EPDM и обогрев для влажных регионов.

Часто заказчики требуют ставить в щиты радиофикации автоматику от брендов подешевле, а потом удивляются сбоям в таймерах трансляции. Мы с коллегами из ООО Чэнду Фанье Электрик после нескольких таких случаев стали делать тестовые стенды — подключаем все модули на 72 часа под нагрузкой. Обнаружили, что некоторые реле времени не выдерживают циклического включения/выключения чаще 50 раз в сутки.

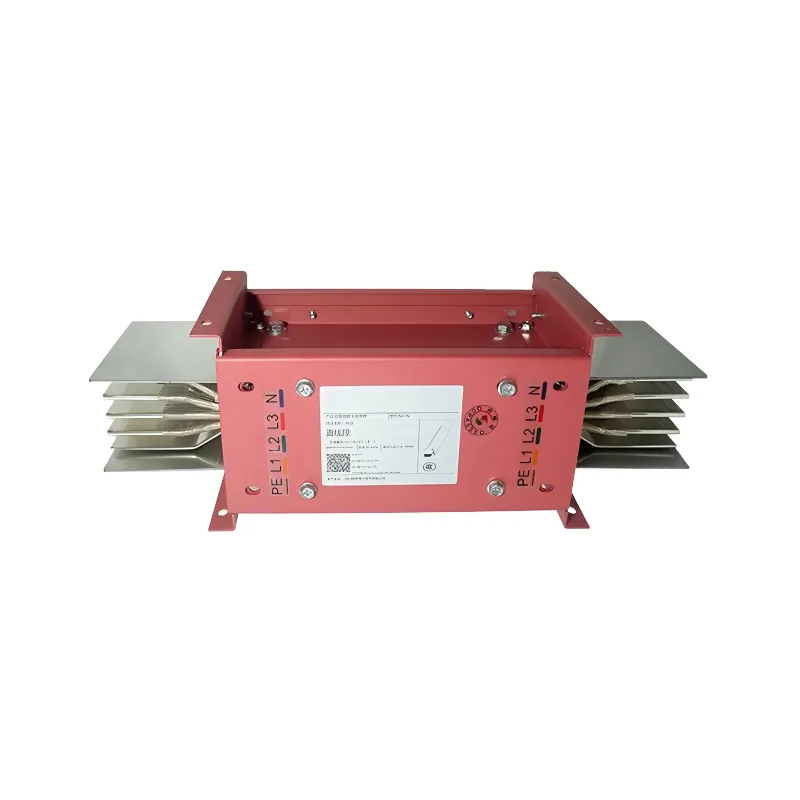

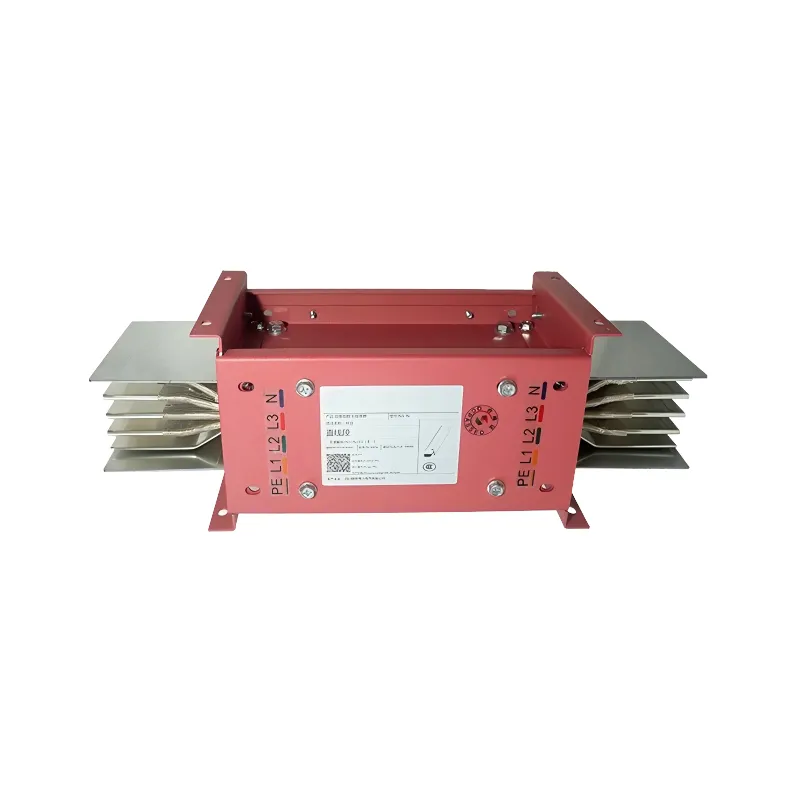

Ещё проблема — неправильный расчёт сечения шин для радиотрансляционных цепей. Казалось бы, токи небольшие, но если линия длинная, падение напряжения критично. Как-то раз на объекте в Перми пришлось менять шины на месте — заказчик сэкономил и поставил алюминиевые вместо медных. Результат — затухание сигнала на последних этажах.

И про маркировку: в спешке монтажники часто забывают промаркировать группы радиоканалов. Потом при обслуживании приходится по полдня прозванивать цепи. Мы теперь в паспорте щита обязательно указываем цветовую схему и прикладываем диаграмму подключения.

Сейчас многие хотят интегрировать распределительные устройства радиофикации в умные сети. Но тут есть подвох: не все контроллеры поддерживают протоколы передачи данных для радиотрансляции. Например, на одном из объектов в Москве пытались подключить щит к системе мониторинга ООО Чэнду Фанье Электрик — выяснилось, что датчики перегрузки конфликтуют с DSP-модулями.

Пришлось разрабатывать переходной шлюз. Кстати, именно после этого случая мы начали тестировать совместимость со всеми распространёнными системами — от ABB до Schneider. Выяснилось, что лучше всего работают гибридные схемы с изолированными цепями питания.

И ещё важный момент: при интеграции с системами пожарной безопасности нужно учитывать приоритет сигналов. В аварийном режиме радиотрансляция должна перекрываться оповещением — но без полного отключения щита. Это достигается блоком БРУП, который мы сейчас ставим во все щиты для социальных объектов.

Никакие лабораторные тесты не заменят реальной эксплуатации. Помню, как в Норильске щит радиофикация при -50°C начал сбоить — срабатывала тепловая защита на пустом месте. Оказалось, проблема в термореле, которое не было рассчитано на резкие перепады. Пришлось экранировать датчики и менять настройки.

А в Краснодаре наоборот — из-за жары +45°C деформировалась лицевая панель, и кнопки управления заклинило. Теперь для южных регионов используем ABS-пластик с добавками, а не стандартный поликарбонат.

Самое сложное — балансировка нагрузки при одновременной работе нескольких радиопередатчиков. Мы обычно ставим дополнительные дроссели — но их параметры нужно рассчитывать индивидуально для каждого объекта. Универсальных решений тут нет, хоть и есть типовые схемы на сайте fy-electric.ru.

Часто вижу, как заказчики пытаются сэкономить на мелочах — например, ставят китайские клеммники в распределительный щит радиофикация. А потом эти клеммники окисляются, и сигнал теряется. Мы в ООО Чэнду Фанье Электрик после серии испытаний остановились на комбинации: силовые части — IEK, а для радиотрансляции — только Phoenix Contact или ABB.

Ещё болезненная тема — кабельные вводы. Если не ставить сальники, внутрь щита попадает пыль, которая оседает на платах. Был случай на заводе в Челябинске — из-за этого вышла из строя целая группа усилителей. Теперь всегда используем кабельные грибки и герметизирующие пасты.

И главное: никогда не стоит экономить на монтаже. Видел, как 'специалисты' собирают щиты без схемы — просто по памяти. Потом найти неисправность — это часов пять работы вместо двадцати минут. Мы всегда требуем, чтобы монтажники подписывали каждый провод — даже если это удлиняет процесс на 10-15%.

Сейчас многие переходят на цифровые системы радиофикации, но щиты распределительные всё равно остаются узловым элементом. Просто меняется их начинка — добавляются DSP-процессоры, модули Ethernet. Мы в ООО Чэнду Фанье Электрик уже тестируем гибридные решения, где аналоговые и цифровые цепи работают параллельно.

Проблема в том, что не все готовы к переходу на цифру — много ещё аналогового оборудования в эксплуатации. Поэтому сейчас оптимальны щиты с возможностью апгрейда: поставил базовую версию, а потом добавил платы при необходимости.

Из новшеств — начали использовать активное охлаждение для щитов с цифровыми модулями. Обычные вентиляторы не подходят — слишком шумные, пришлось разрабатывать систему с тепловыми трубками. Пока дорого, но для премиальных объектов уже применяем.

В общем, тема распределительных щитов радиофикации ещё долго будет актуальной — просто меняться будет подход к их компоновке. Главное — не забывать про базовые принципы: качественные компоненты, грамотный монтаж и учёт реальных условий эксплуатации. Как показывает практика, именно в мелочах кроются основные проблемы.