Когда слышишь про щит распределительный на 48 модуля встроенный, первое, что приходит в голову — стандартная коробка с автоматами. Но на практике даже количество модулей может оказаться обманчивым: некоторые производители экономят на глубине, из-за чего УЗО встаёт впритык к проводам. У нас на объекте в Казани так чуть не случился перегрев — пришлось переделывать всю расключку.

Глубина корпуса — это первое, что проверяю при заказе. Для встроенных моделей минимально допустимые 110 мм часто оказываются недостаточными, особенно если планируется групповая установка диффавтоматов. В щитах от ООО Чэнду Фанье Электрик стандартно идёт 120 мм, что даёт запас для аккуратной укладки проводов.

С креплением DIN-реек тоже не всё однозначно. В дешёвых щитах рейки фиксируются только в трёх точках, что при полной загрузке 48 модулей приводит к провисанию. Приходится добавлять дополнительные кронштейны — лишняя работа, которую можно избежать, если изначально выбрать качественный бокс.

Материал корпуса — отдельная история. Поликарбонат с УФ-стабилизацией против обычного АБС — разница видна уже через год эксплуатации в неотапливаемом помещении. На сайте https://www.fy-electric.ru указывают ударопрочный поликарбонат, но я всегда лично проверяю сертификаты — как-то попался контрафакт под известным брендом.

При встраивании в гипсокартонную стену часто не учитывают зазоры для подводящих кабелей. Если монтировать вплотную к стене, потом мучаешься с изгибом жил 10 мм2. Сейчас всегда оставляю технологический зазор не менее 15 мм — спасибо прорабу, который научил этой хитрости на объекте в Сочи.

Распределение модулей — искусство. Слева вводной автомат, потом УЗО, потом групповые — классика, но не всегда оптимально. Для трёхфазных схем лучше разбивать на зоны, но это требует точного расчёта нагрузки. Однажды пришлось переделывать весь щит из-за неправильного распределения фаз — клиент жаловался на мигание света при включении духовки.

Маркировка — кажется мелочью, но сколько проблем из-за неё! Бирки должны выдерживать температуру до 90°C, иначе надписи расплывутся за пару лет. В щитах от FY Electric есть съёмные пластиковые планки — удобно, но для постоянной маркировки лучше дополнительно использовать термотрансферные этикетки.

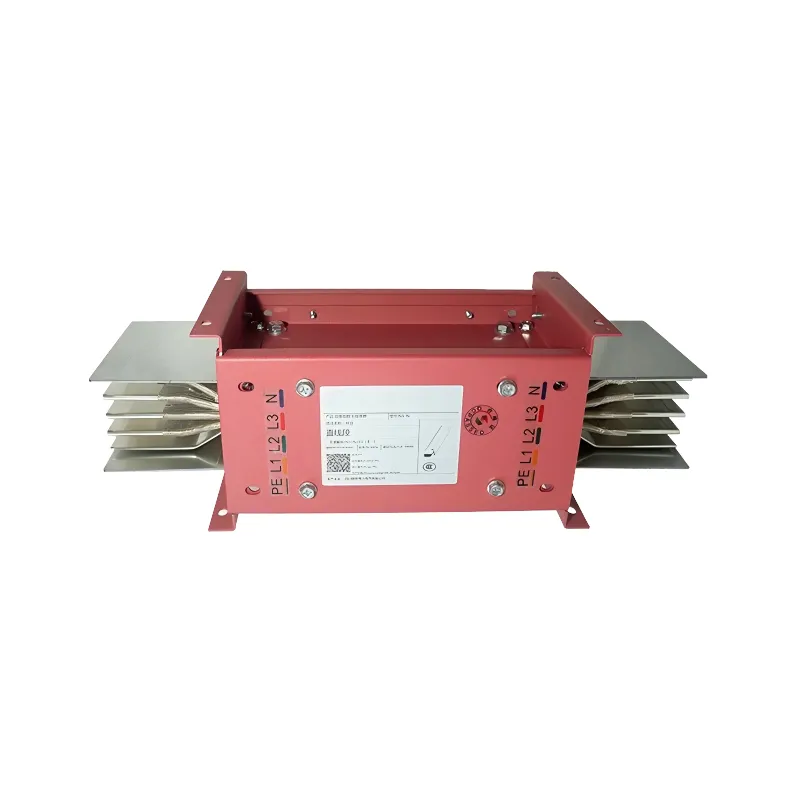

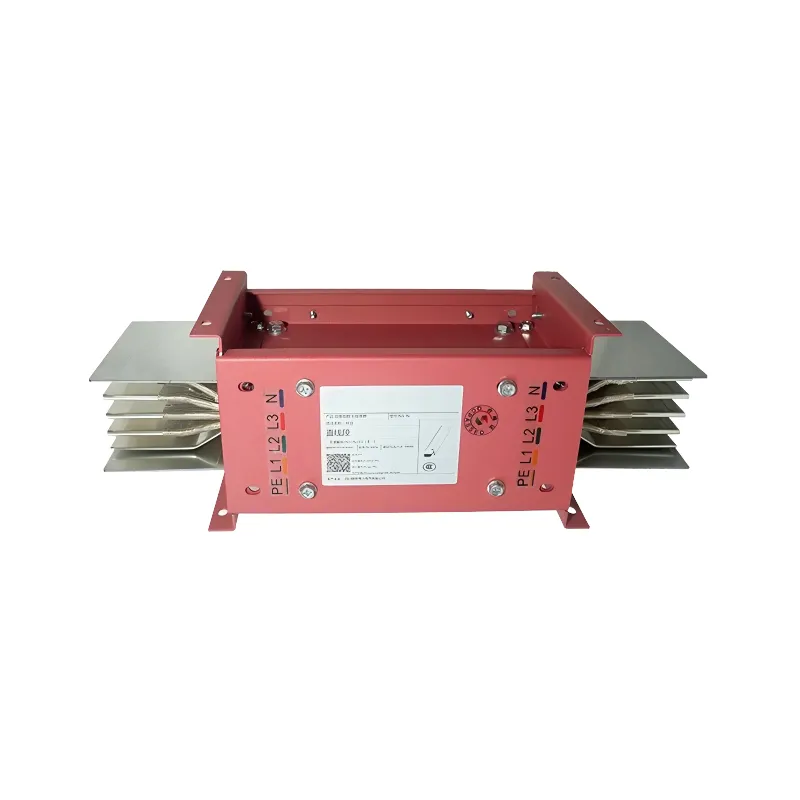

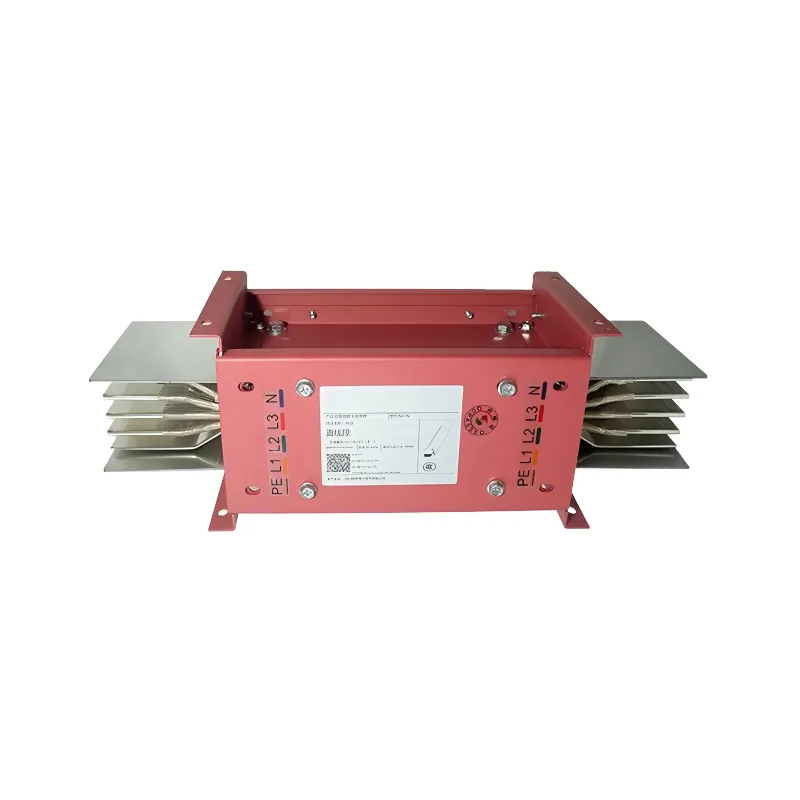

Номинальный ток шин — часто упускаемый момент. Для 48 модулей с потенциальной нагрузкой до 63А нужны шины сечением не менее 25×3 мм. В некоторых готовых решениях ставят 16×2 — этого хватает только на бумаге. При длительной нагрузке в 50А такие шины начинают греться.

Зажимы для проводников — мелкая, но важная деталь. Винтовые клеммы должны иметь насечку для надёжного контакта с медными жилами. Как-то раз столкнулся с проскальзыванием многопроволочных жил — пришлось ставить дополнительные наконечники, что съело половину монтажного пространства.

Дверцы со стеклом — спорное решение. Для жилых помещений выглядит эстетично, но в производственных цехах быстро покрываются царапинами. Рекомендую заказывать модели со съёмными прозрачными панелями — как в каталоге ООО Чэнду Фанье Электрик, где можно отдельно докупить защитную плёнку.

Самая частая ошибка — неучтённый резерв модулей. Заказчик просит рассчитать на 40 модулей, а через год появляется необходимость в дополнительных линиях для кондиционера или тёплого пола. Всегда настаиваю на 20% запасе — для 48-модульного щита это примерно 8-10 свободных позиций.

Экономия на нулевых шинах — бич бюджетных проектов. Когда на 48 модулей ставят две нулевые шины на 12 контактов — это прямое нарушение ПУЭ. Приходится докупать дополнительные шины и организовывать пространство для их размещения.

Расположение вводного кабеля — если снизу, то нужно учитывать радиус изгиба. Для кабеля ВВГнг 4×10 мм минимальный радиус 120 мм, а некоторые щиты имеют нижние вводные отверстия всего 80 мм в диаметре. Приходится расширять — теряется пылезащита.

Термография показала интересную особенность: даже в качественно собранном щите точки повышенной температуры появляются в местах соединения алюминиевых и медных шин. Рекомендую раз в год проводить профилактический осмотр с тепловизором — особенно для встроенных моделей, где сложнее организовать вентиляцию.

Вибрация — неочевидная проблема. При установке в несущих стенах многоквартирных домов щит подвергается постоянной микровибрации. Это приводит к ослаблению винтовых соединений. Раз в полгода нужно подтягивать клеммы — проверил на пяти объектах, где были жалобы на 'плавающие' проблемы с электрикой.

Влажность — главный враг встроенных щитов. В кирпичных стенах возможен капиллярный подсос влаги. Один раз в коттедже под Москвой пришлось демонтировать щит из-за конденсата на DIN-рейках. Теперь всегда рекомендую дополнительную гидроизоляцию ниши.

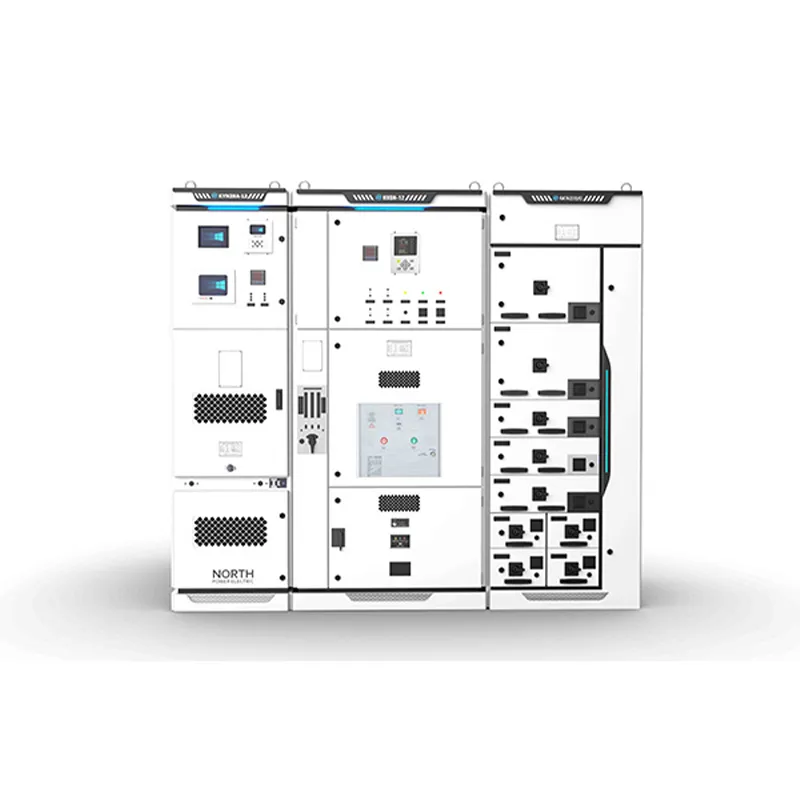

Сейчас вижу тенденцию к интеграции систем мониторинга прямо в корпус щита. У того же ООО Чэнду Фанье Электрик в новых моделях предусмотрены посадочные места для модулей удалённого контроля. Это удобно — не нужно занимать модульные места дополнительными устройствами.

Умные дома диктуют новые требования: нужны щиты с предустановленными шинами для слаботочных систем. В стандартных 48-модульных решениях этого нет, приходится импровизировать. Надеюсь, производители скоро включат такой функционал в базовую комплектацию.

Эргономика — область для улучшения. При полной загрузке 48 модулей доступ к нижним автоматам затруднён. Хорошо бы продумать откидные DIN-рейки или выдвижные панели. Пока такие решения встречаются только в специализированных щитах для серверных.