Если брать щит распределительный встраиваемый 24 модуля одноуровневый – многие думают, что это просто коробка под розетки. На деле же тут есть над чем подумать: глубина стены, материал перегородки, распределение групп... Однажды пришлось переделывать объект из-за того, что заказчик купил 'условно встраиваемый' щиток с посадочной глубиной 65 мм для кирпичной стены – в итоге пришлось долбить нишу почти насквозь.

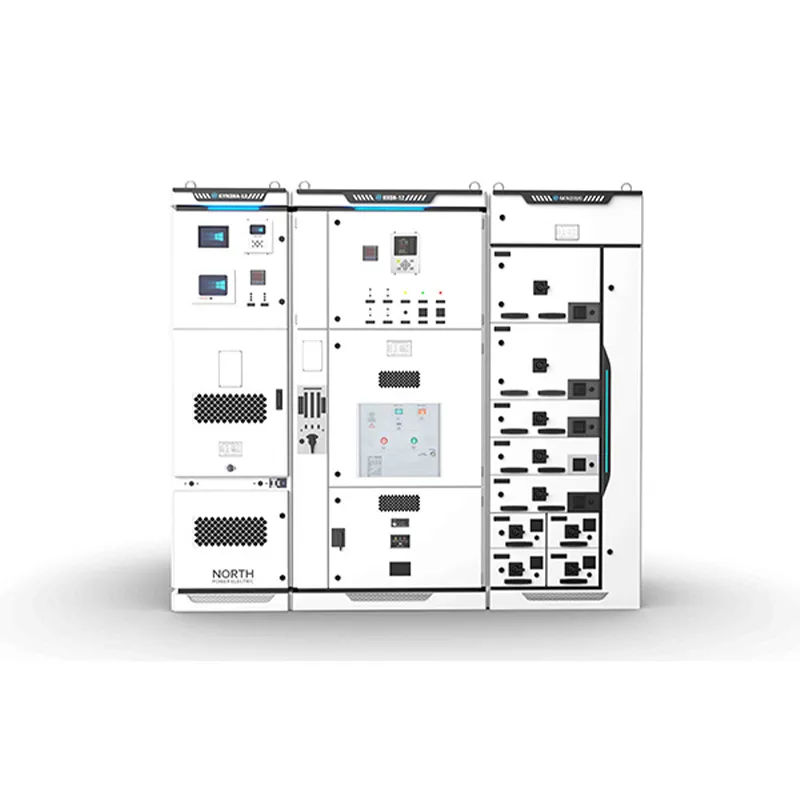

Сейчас на рынке в основном два типа креплений DIN-рейки: сквозное фиксированное и с регулируемым смещением. Второй вариант удобнее – можно компенсировать небольшие перекосы ниши. Кстати, у китайских производителей типа ООО Чэнду Фанье Электрик часто встречается усиленная конструкция защелок – проверял на образцах с их сайта https://www.fy-electric.ru, там действительно продумали момент с защитой от выпадения при вибрации.

По опыту скажу: с толщиной металла корпуса лучше не экономить. Видел как щит на 24 модуля 'играл' после штукатурки – сказался тонкий металл 0.6 мм. Оптимально 0.8-1.0 мм, особенно если речь о общественных помещениях. Кстати, у того же Фанье Электрик в спецификациях указывают 0.9 мм для серии PRO – это адекватный показатель.

Уплотнитель по периметру – момент спорный. Для жилых помещений вроде бы и не нужен, но если рядом санузел или возможны перепады влажности – лучше брать с резиновым контуром. Правда, при монтаже его легко повредить, если неаккуратно запенивать зазоры.

При подготовке ниши часто забывают про запас по высоте. Стандартный щит распределительный встраиваемый 24 модуля одноуровневый имеет посадочный размер около 348х210 мм, но под него нужно вырезать проем минимум 355х220 мм. И это без учета гипсокартонных конструкций – там свои поправки на профиль.

Самая частая ошибка – неверное позиционирование по глубине. Если щит утопить слишком глубоко, потом не хватит места для автоматов с передним подключением. Особенно критично для устройств защитного отключения с толщиной корпуса более 70 мм. Приходится ставить проставочные кольца – выглядит кустарно.

Крепежные уши – отдельная тема. В дешевых моделях они часто ломаются при затяжке – вибрация от перфоратора делает свое дело. Сейчас предпочитаю щиты с литыми монтажными площадками, как в серии FY-W от упомянутого производителя. Да, дороже на 15-20%, но зато нет риска, что при финальной затяжке отломится крепеж.

С шинами заземления и нулевыми есть интересное наблюдение: в щитах на 24 модуля часто экономят на их длине. В итоге при сборке схемы с несколькими УЗО приходится докупать дополнительные шинки. Лучше сразу смотреть модели с возможностью установки 3-4 нулевых шин – например, в щитах Fanye Electric это предусмотрено в базовой комплектации.

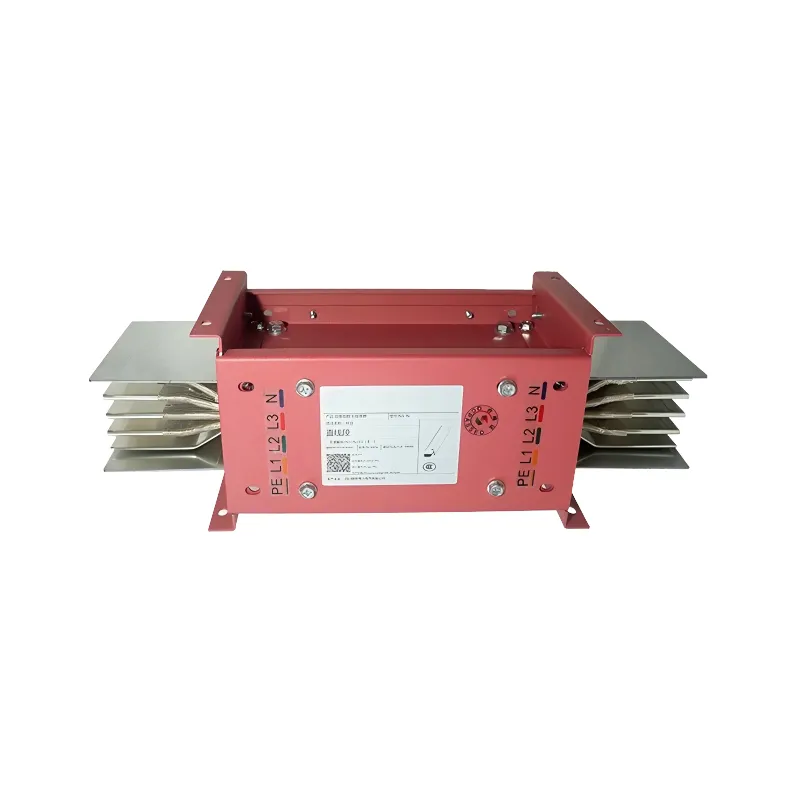

Сечение подводящих кабелей – многие коллеги до сих пор путают. Для одноуровневого щита на 24 модуля ввод обычно 25-32 мм2, но если планируется нагрузка более 16 кВт – лучше закладывать 40 мм2. Помню случай на объекте в Сочи, где пришлось перекладывать ввод именно из-за этого нюанса.

Расположение DIN-рейки относительно края корпуса – кажется мелочью, но влияет на удобство монтажа. Оптимально когда рейка смещена от переднего края на 15-20 мм – так проще подключать провода к клеммам автоматики. В некоторых бюджетных моделях этот зазор всего 5-7 мм – палец не просунешь.

Маркировка – больное место. Производители часто делают слабые держатели для бирок, которые отваливаются после первого же обслуживания. Советую сразу усиливать крепление – либо менять на металлические клипсы, либо использовать самоламинирующиеся бирки.

Термическая стойкость – параметр, который редко проверяют. Но при нагрузках близких к предельным (а в щите на 24 модуля это может быть до 63А) пластиковые элементы не должны деформироваться. Тестировал как-то образцы при +85°C – у некоторых крышки панелей повело уже при +70°C.

Защита от пыли – актуально для ремонтных периодов. Стандартные щиты обычно имеют степень IP40, но если объект пыльный – лучше искать варианты с резиновыми уплотнителями по периметру дверцы. В каталоге Фанье Электрик видел модели со съемными уплотнителями – практичное решение.

Если брать конкретно одноуровневые решения – они выигрывают у многоуровневых в ремонтопригодности. Не нужно разбирать полщита чтобы добраться до нижнего автомата. Но проигрывают в компактности – это факт. Для квартир обычно оптимален именно одноуровневый вариант.

Интересно, что многие европейские производители сейчас уходят от классических белых цветов к серым и бежевым оттенкам – меньше заметна пыль. В ассортименте ООО Чэнду Фанье Электрик тоже появились RAL-расцветки, причем без серьезной доплаты.

По креплению дверцы: предпочтительнее варианты со съемными петлями – удобнее при покраске стен и финальной отделке. Видел решения где дверца крепится без инструмента – интересная концепция, но пока не проверял надежность таких замков в интенсивной эксплуатации.

Сейчас явный тренд на подготовку к 'умным' сетям. Даже в обычные щиты стали закладывать места для модулей удаленного контроля. В том же каталоге fy-electric.ru уже есть модели с предустановленными креплениями для GSM-контроллеров – думаю, скоро это станет стандартом.

Материалы корпусов тоже эволюционируют – вместо обычной стали начинают использовать оцинковку с полимерным покрытием. По тестам на коррозию такие щиты служат в 1.5 раза дольше, особенно в условиях повышенной влажности.

По моим наблюдениям, рынок смещается в сторону готовых решений. Не просто щит распределительный встраиваемый 24 модуля одноуровневый как корпус, а комплектные сборки под типовые задачи. Тот же производитель из Чэнду предлагает варианты под квартиры-студии, офисы малой площади – видимо, спрос на такие типовые решения растет.