Когда слышишь 'закрытый троллейный шинопровод', первое, что приходит в голову — обычная токопроводящая шина в кожухе. Но на практике разница между открытой и закрытой системой оказывается принципиальной, особенно при модернизации старых цехов. Многие до сих пор пытаются адаптировать устаревшие модели для агрессивных сред, хотя это всё равно что ставить деревянные окна в химическом производстве.

Если брать наш опыт с закрытым троллейным шинопроводом для литейного цеха, ключевым оказался не столько класс защиты IP, сколько расположение компенсаторов теплового расширения. При длине трассы свыше 80 метров штатные латунные контакты на стыках секций начинали 'плыть' уже через полгода эксплуатации. Пришлось дополнительно ставить гибкие медные перемычки — казалось бы, мелочь, но без этого вся система работала бы в режиме постоянного перегрева.

Ещё один нюанс — крепление к фермам. В проектной документации обычно указывают стандартные кронштейны, но при вибрации от мостовых кранов появляется люфт. Мы в таких случаях всегда добавляем демпфирующие прокладки из маслобензостойкой резины, хотя это и увеличивает смету на 7-10%. Зато через год не придётся перекладывать шинопровод из-за разболтавшихся соединений.

Кстати, про температурный режим. В паспорте пишут стандартные -25°C...+50°C, но при монтаже в неотапливаемом ангаре под Челябинском выяснилось: на стыках секций при -35°C появляется конденсат, который замёрзший превращается в изолятор. Пришлось ставить локальный подогрев в критичных узлах — такого ни в одном каталоге не найдёшь.

Самая частая ошибка — игнорирование допустимого радиуса изгиба. Для троллейного шинопровода закрытого типа с сечением 160А это обычно 600 мм, но если трасса проходит с обходом колонн, монтажники часто 'экономят' место. В результате через пару месяцев в месте изгиба появляются микротрещины в изоляции — не критично, но заказчик потом платит за внеплановые ремонты.

Ещё момент — соединение секций. Казалось бы, всё просто: затянул болты динамометрическим ключом и готово. Но если делать это при отрицательной температуре, летом при +30°C соединение ослабнет из-за разницы коэффициентов расширения алюминия и стали. Мы всегда делаем контрольную протяжку через месяц эксплуатации, хотя многие подрядчики этого не учитывают.

И про заземление. В теории корпус закрытого шинопровода сам является заземлителем, но на практике в цехах с высокой влажностью лучше прокладывать отдельную шину заземления параллельно трассе. Особенно если рядом идут трубопроводы — блуждающие токи от сварки могут вывести из строя контроллеры.

В 2022 году ставили систему на заводе ЖБИ в Свердловской области — троллейный шинопровод для питания кран-балок. Заказчик изначально хотел сэкономить и взял китайские токосъёмники без термостабилизации. Через три месяца начались проблемы с дугогашением, пришлось менять на чешские ESLA с принудительным поджатием. Вывод: на подвижных элементах экономить нельзя вообще.

А вот на том же объекте хорошо себя показали распределительные щиты от ООО Чэнду Фанье Электрик — ставили их для питания ответвлений. Особенно отметили продуманную систему вентиляции: даже при +40°C в цеху не было перегрева контакторов. Кстати, их сайт https://www.fy-electric.ru стоит посмотреть хотя бы из-за разделов про совместимость компонентов — редко у кого есть такие детальные схемы подключения.

Ещё запомнился случай с пищевым производством в Татарстане. Там требовался закрытый троллейный шинопровод с защитой от мойки высокого давления. Стандартные модели с IP54 не подходили — вода всё равно просачивалась в стыки. Сделали кастомное решение с двойными уплотнителями и дренажными каналами, но пришлось согласовывать с заводом-изготовителем аж три месяца.

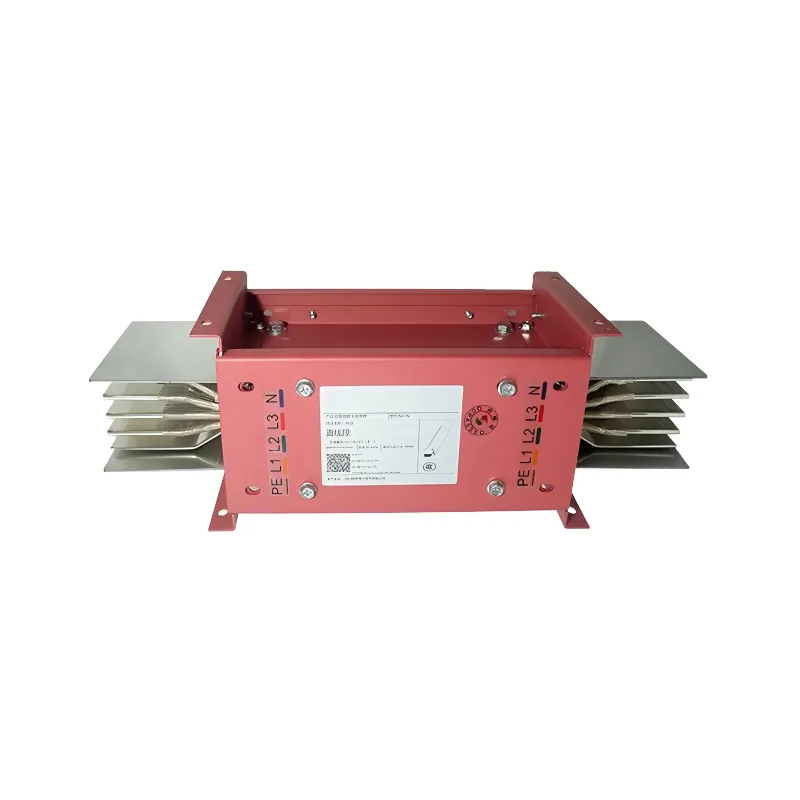

Если брать того же ООО Чэнду Фанье Электрик, у них интересно реализована модульность в системах распределения электроэнергии. Например, их компактные шинопроводы стыкуются с трансформаторными подстанциями без переходных пластин — экономит время при монтаже. Но есть особенность: клеммы рассчитаны на алюминиевые шины, а у большинства российских производителей — медь. Приходится либо заказывать переходники, либо сразу брать всю линейку у одного поставщика.

Кстати, про их интеллектуальные системы мониторинга. Ставили на складском комплексе под Москвой — в теории всё хорошо, но на практике датчики тока сильно греются при длительной нагрузке выше 80%. Пришлось выносить их выносные корпуса. Хотя сама идея удалённого контроля энергопотребления реализована грамотно — видно, что люди с опытом делали.

И ещё момент: многие недооценивают важность аксессуаров. Те же закрытые троллейные шинопроводы требуют специальных поддерживающих кронштейнов через каждые 1.5 метра, а не как обычно — через 3. Иначе провисание неизбежно, особенно при температуре в цеху выше +35°C.

Сейчас многие переходят на системы с интеллектуальным мониторингом, но для троллейного шинопровода закрытого типа это пока экзотика. Датчики температуры и тока плохо работают внутри герметичного корпуса — сигнал затухает. Видел экспериментальные разработки с выносными сенсорами, но серийных решений пока нет.

Ещё проблема — совместимость со старым оборудованием. Например, если менять советские троллейные шинопроводы на современные закрытые, часто приходится переделывать всю систему креплений — шаг ферм другой. А это уже затраты на металлоконструкции, которые редко кто закладывает в смету изначально.

Из перспективного — начинают появляться гибридные решения, где закрытый шинопровод комбинируется с шинами питания для автоматизации. Та же компания ООО Чэнду Фанье Электрик в своих последних каталогах показывает такие системы, но живьём пока не видел. Говорят, тестируют на одном из заводов в Сибири — интересно, как поведёт себя при -50°C.

Главное — не вестись на красивые цифры в технических описаниях. Тот же IP54 для закрытого троллейного шинопровода на деле означает защиту от брызг, но не от постоянной влажности. Если в цеху пар от технологических процессов, лучше сразу брать IP66 с дополнительной вентиляцией.

И ещё: никогда не экономьте на монтаже. Видел случаи, когда идеальную систему портили неправильной установкой — то кабели питания подключают без учёта фазировки, то забывают про температурные зазоры. Лучше заплатить нормальным монтажникам, чем потом месяцами устранять 'непонятные' сбои.

В целом же технология троллейного шинопровода закрытого типа доказала свою надёжность — но только при грамотном проектировании и соблюдении всех, даже кажущихся мелочами, нюансов. Как говорится, дьявол в деталях.