Когда слышишь 'трековый шинопровод 2 м', первое, что приходит в голову — стандартизированное решение для быстрого монтажа. Но на практике даже такая, казалось бы, простая вещь имеет массу подводных камней. Многие ошибочно полагают, что главное — это соответствие ГОСТам, забывая про особенности конкретного объекта. Вот, например, в прошлом месяце пришлось переделывать участок на складе в Подмосковье — заказчик купил шинопровод без учёта вибрации от погрузчиков, через месяц появился люфт в соединениях.

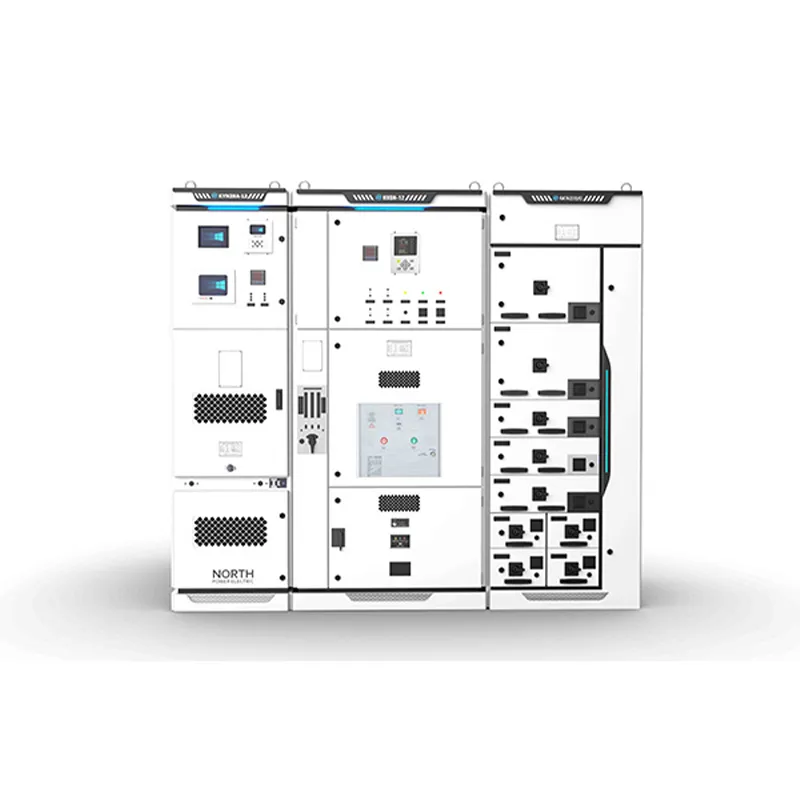

Двухметровая длина — это не случайность. Взять хотя бы наш опыт с трековый шинопровод 2 м от Чэнду Фанье Электрик — они изначально закладывают запас по жёсткости 15%, потому что знают: при навесном монтаже даже идеально ровные потолки 'играют'. Кстати, у них алюминиевый сплав в корпусе идёт с дополнительным ребром жёсткости — мелочь, а на прогиб влияет существенно.

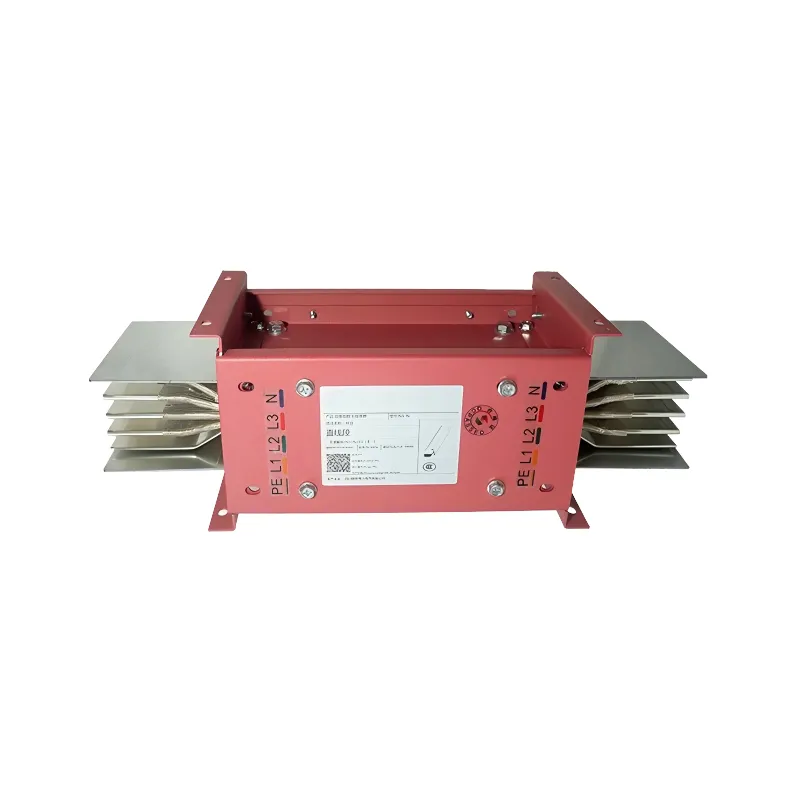

Клеммные соединения — отдельная история. Видел как-то на объекте в Казани, где сборщики закрутили контактные пластины 'до упора', потом три месяца разбирались с перегревом. Производитель, кстати, указывает момент затяжки 25 Н·м, но кто эти инструкции читает? Мы теперь всегда динамометрическим ключом работаем, хоть и дольше.

Запомнился случай с химическим заводом в Дзержинске — там для трековый шинопровод 2 м пришлось заказывать специальное покрытие, стойкое к парам кислот. Стандартная порошковая краска за полгода начала пузыриться. Кстати, у fy-electric.ru как раз есть опция с усиленной защитой, но её нужно специально запрашивать, в базовой комплектации не идёт.

Чаще всего ошибаются с токовой нагрузкой — берут номинал по паспорту, не учитывая гармоники. Как-то в торговом центре поставили шинопровод на 160А, а через полгода начались проблемы — оказалось, светодиодное освещение давало такие искажения, что реальная нагрузка была на 40% выше расчётной. Теперь всегда закладываем запас хотя бы 25%.

Тепловые расчёты — вообще отдельная тема. Помню, проектировщики один раз 'сэкономили', не учли температуру в цеху под 35°C. Пришлось потом экраны ставить дополнительно. Кстати, у трековый шинопровод 2 м от ООО Чэнду Фанье Электрик интересное решение — перфорация идёт не равномерная, а сгущается в местах потенциального перегрева.

Самое сложное — это когда объект старый и документации нет. Пришлось как-то на хлебозаводе 1950-х годов постройки монтировать — там геометрия помещений такая, что стандартные двухметровые секции пришлось резать. Хотя производитель, конечно, против такого подхода, но что делать, когда стены кривые как голландский сыр?

Зимний монтаж — это отдельный ад. При -20°C алюминий становится хрупким, резиновые уплотнители дубеют. Как-то в Новосибирске пришлось монтировать в неотапливаемом цеху — так мы каждую секцию перед установкой в тепляке прогревали. Производитель, конечно, пишет рабочий диапазон до -40°C, но это для эксплуатации, а не для монтажа.

С креплениями вечная головная боль — анкеры должны быть точно рассчитаны под вес. Один раз видел, как монтажники поставили обычные дюбеля вместо химических анкеров — через неделю секция просела на 3 см. Кстати, на fy-electric.ru есть хорошие таблицы по подбору крепежа для разных оснований, но их нужно специально искать в технической документации.

Самое неприятное — когда проектанты не учитывают линейное расширение. Летом на юге России видел, как шинопровод 'повело' — стыки разошлись на 5 мм. Теперь всегда оставляем температурные зазоры, даже если в проекте не указано.

С трансформаторами часто проблемы возникают — особенно с импортными. Как-то ставили польский трансформатор с нашим трековый шинопровод 2 м — пришлось переходные пластины фрезеровать, потому что посадочные места не совпали на 2 мм. Теперь всегда заранее запрашиваем геометрию соединений.

С автоматическими выключателями тоже не всё просто — разные производители по-разному рассчитывают ток отсечки. Помню, на объекте в Екатеринбурге ABB и наш шинопровод 'конфликтовали' — ложные срабатывания были пока не подобрали уставки. Кстати, у ООО Чэнду Фанье Электрик есть своя лаборатория, где тестируют совместимость с разным оборудованием — полезная опция, которой мало кто пользуется.

Современные системы мониторинга — это вообще отдельная тема. Многие забывают, что для интеллектуальных датчиков нужно заранее закладывать места подключения. Приходилось как-то на готовом шинопроводе сверлить отверстия под датчики температуры — не самое приятное занятие, особенно когда всё уже под напряжением.

Пыль — главный враг. На мебельной фабрике в Шуе за полгода в шинопроводе накопилась такая 'шуба' из древесной пыли, что начались пробои. Теперь всегда рекомендуем ставить дополнительные кожухи, хоть это и удорожает проект на 10-15%.

Вибронагрузки — это то, о чём часто забывают. Рядом с прессами или вентиляционными установками стандартные крепления быстро разбалтываются. Пришлось разрабатывать усиленные кронштейны — обычные держатели не выдерживали больше полугода.

Коррозия в агрессивных средах — даже оцинкованная сталь со временем сдаётся. На мясокомбинате в Воронеже через 2 года появились первые очаги ржавчины на креплениях. Сейчас пробуем нержавейку AISI 304 — пока держится, но стоимость, конечно, в 2,5 раза выше.

Сейчас многие переходят на модульные решения — интересно, как трековый шинопровод 2 м впишется в эту концепцию. У китайских производителей, включая Чэнду Фанье Электрик, уже есть разработки со сменными секциями — по сути, конструктор для быстрой перепланировки.

В 'умных' зданиях начинают требовать встроенные датчики — не только температуры, но и влажности, вибрации. Технически это реализуемо, но пока дорого — дополнительные 30% к стоимости. Хотя для премиальных объектов уже закладывают такие решения.

Интересное направление — совмещение с системами бесперебойного питания. Видел экспериментальную разработку, где в сам шинопровод встроены аккумуляторные модули — для ЦОДов может быть перспективно, но массовое внедрение лет через пять, не раньше.

В целом, если говорить о трековый шинопровод 2 м — это отработанное решение, но требующее внимания к деталям. Главное — не экономить на мелочах и всегда смотреть на конкретные условия эксплуатации. Как показывает практика, большинство проблем возникает не из-за качества оборудования, а из-за попыток следовать стандартным решениям там, где нужен индивидуальный подход.