Если честно, когда слышу про 'стандартные схемы трёхфазных щитов', всегда хочется спросить – а где вы видели эти идеальные условия? В жизни каждая сборка обрастает нюансами, которые в учебниках не опишешь. Вот сейчас вспомнил, как на объекте в Новосибирске пришлось переделывать распределительный щит потому что заказчик забыл про резервные линии для насосов. И таких случаев – десятки.

Многие монтажники считают, что главное – собрать по готовой схеме. Но если не понимать, почему там стоит именно УЗО типа АС, а не А, можно наломать дров. Как-то раз видел, как коллега поставил автоматы с заниженным порогом отключения – вроде бы по схеме, но при пуске двигателей начались ложные срабатывания. Пришлось разбираться на месте, менять характеристики.

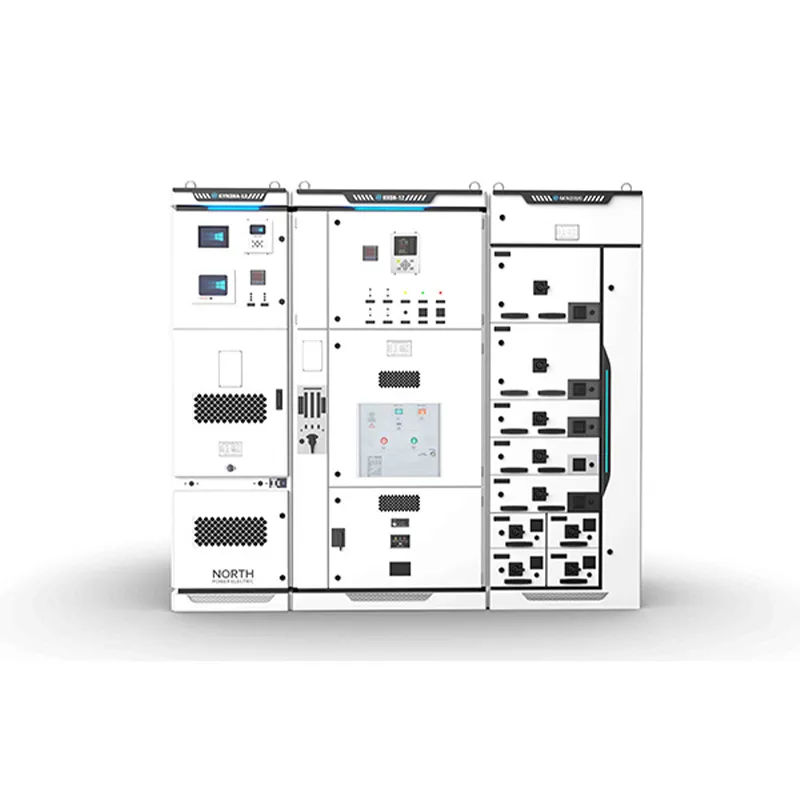

Кстати, у ООО Чэнду Фанье Электрик в каталоге есть интересные наработки по адаптивным схемам для щитов с высокой пусковой нагрузкой. На их сайте https://www.fy-electric.ru можно найти варианты компоновки для объектов с преобладанием двигательной нагрузки – это полезно, когда проектируешь производственные цеха.

Заметил ещё одну тенденцию: в последнее время часто просят закладывать в 3-фазные схемы места под датчики мониторинга. Раньше это было редкостью, а сейчас – почти стандарт для новых объектов. Особенно в логистических комплексах, где важно отслеживать энергопотребление по зонам.

Самая болезненная – экономия на пространстве внутри щита. Казалось бы, что тут сложного? Но видел случаи, когда модули ставили впритык, без учёта нагрева. Лет через пять такой щит начинает жить своей жизнью – термомагнитные расцепители капризничают, контакты подгорают.

Ещё момент – маркировка. Кажется мелочью, но когда ночью вызывают на аварийный объект, а там провода подписаны непонятными символами... Лучше сразу делать по ГОСТу, не изобретать велосипед. Кстати, у китайских коллег из ООО Чэнду Фанье Электрик в паспортах на щиты всегда прикладывают шаблоны маркировки – мелкая деталь, но очень упрощает жизнь.

Забывают часто и про запас по месту. Вроде собирают щит на 12 модулей, а через год добавляют ещё три автомата – и начинается 'колхоз'. Лучше сразу закладывать 20% резерва, даже если заказчик против 'пустых мест'.

С торговыми центрами отдельная история – там всегда куча изменений во время стройки. Помню, собирали щит для одного МФК, так там за месяц пять раз переделывали схему питания витринного освещения. Хорошо, что изначально заложили шины с запасом по току.

Для производств важно учитывать вибрацию. Стандартные крепления иногда разбалтываются, приходится добавлять контргайки или пружинные шайбы. Один раз видел, как от вибрации открутилась нулевая шина – хорошо, вовремя заметили.

В жилых комплексах сейчас часто требуют схемы распределительных щитов с разделением на группы по энергоэффективности. Это значит – отдельные учётные линии для лифтов, освещения мест общего пользования, насосов. Тут без чёткого понимания нормативов не обойтись.

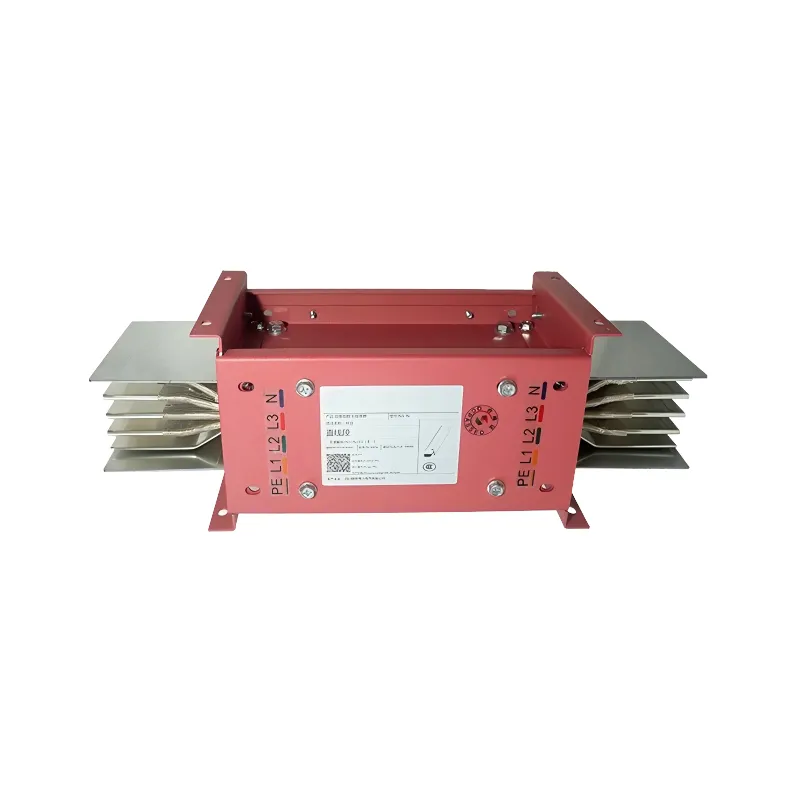

Многие недооценивают важность правильного выбора шин. Медь – не медь, есть разные марки по твёрдости. Мягкие шины (ММ) лучше гнутся, но могут 'поплыть' под напряжёнными клеммами. Твёрдые (МТ) держат форму, но при монтаже требуют аккуратности.

Соединения – отдельная тема. Болтовые, винтовые, обжимные... Каждый тип имеет свои особенности. Например, для алюминиевых шин лучше использовать переходные пластины или специальную пасту, иначе со временем контакт ухудшится.

Заметил, что в щитах от ООО Чэнду Фанье Электрик часто используют шины с серебряным покрытием для критичных соединений. Это дороже, но зато гарантирует стабильный контакт годами. На объектах с высокой влажностью – вообще необходимость.

Раньше собирали в основном по классическим схемам – ввод, группы, учёт. Сейчас почти везде добавляют 3-фазные системы мониторинга. Даже в небольших щитах ставят датчики тока и напряжения с выводом данных на дисплей или в SCADA.

Материалы тоже эволюционируют. Пластиковые корпуса стали прочнее, металлические – легче за счёт новых сплавов. Видел недавно щиты из оцинкованной стали с полимерным покрытием – говорят, служат дольше обычных в агрессивных средах.

Кстати, по опыту – импортные компоненты не всегда лучше отечественных. Некоторые российские производители уже догнали по качеству, а по ремонтопригодности часто превосходят. У тех же китайцев есть интересные решения – например, в распределительных щитах от fy-electric.ru применяют модульную конструкцию, которая позволяет легко заменять отдельные блоки.

Самый запоминающийся случай – когда пришлось переделывать щит под углом 45 градусов. Архитектор захотел 'скрыть' электрохозяйство в нише нестандартной формы. Пришлось изготавливать индивидуальные крепления и перераспределять модули с учётом неравномерного охлаждения.

Ещё бывает, что заказчики просят 'спрятать' щит за декоративной панелью. Тут важно не забыть про вентиляцию – иначе перегрев гарантирован. Приходится объяснять, что красота – красотой, но безопасность важнее.

На одном объекте столкнулся с необходимостью установить 3-фазный распределительный щит в помещении с повышенной влажностью. Стандартные решения не подходили, пришлось использовать корпус с классом защиты IP65 и дополнительной системой осушения. Сработало, но стоимость выросла почти вдвое.

Если подводить итог – схемы щитов это живой организм, а не догма. Даже самая продуманная схема требует адаптации под реальные условия. Главное – понимать физические процессы, а не просто соединять компоненты по чертежу.

Кстати, сейчас многие производители, включая ООО Чэнду Фанье Электрик, предлагают услуги по адаптации типовых схем под конкретные задачи. Это удобно – можно получить за основу проверенное решение и доработать его под свои нужды.

Лично я всегда советую молодым электрикам: прежде чем собирать щит, представьте, что будет с ним через пять лет. Ремонты, модернизации, расширения... Это помогает избежать многих проблем в будущем.