Когда слышишь 'распределительный щит шкафа управления', первое, что приходит в голову — стандартная металлическая коробка с автоматами. Но на практике разница между типовым щитом и тем, что реально работает десятилетиями, кроется в деталях, которые не описать в ТУ.

Возьмём базовое разделение на вводные и секционные щиты. Казалось бы, всё просто: первый принимает питание, второй распределяет. Но когда сталкиваешься с проектом, где нужно обеспечить резервирование нагрузки, начинаешь понимать, почему типовые решения не всегда работают. Например, перекидные рубильники с механической блокировкой — в теории надёжно, но если не учесть разнос фаз при переходе на резерв, можно получить короткое замыкание при кажущейся правильности схемы.

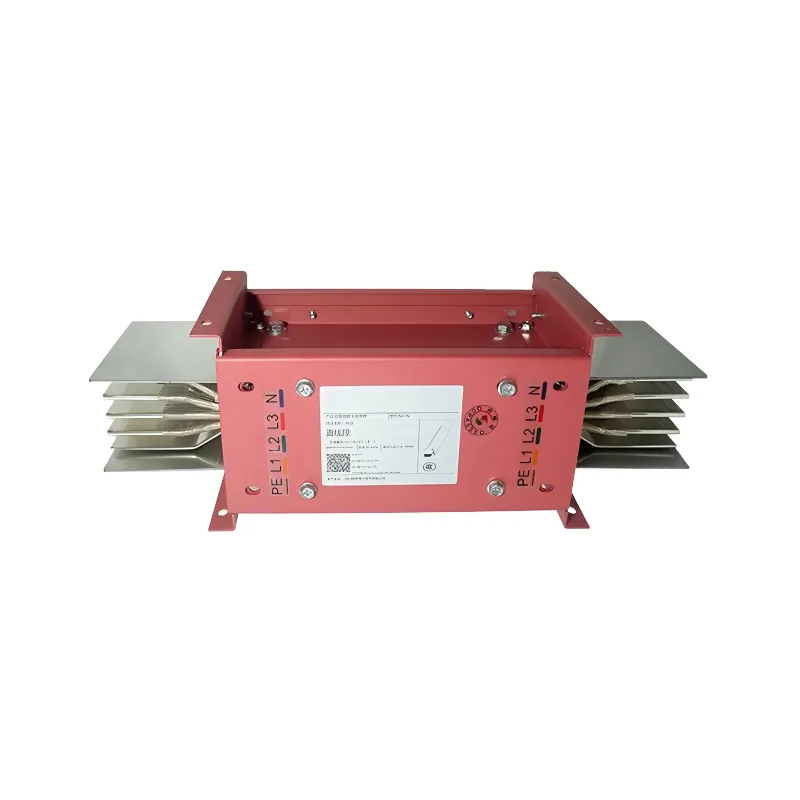

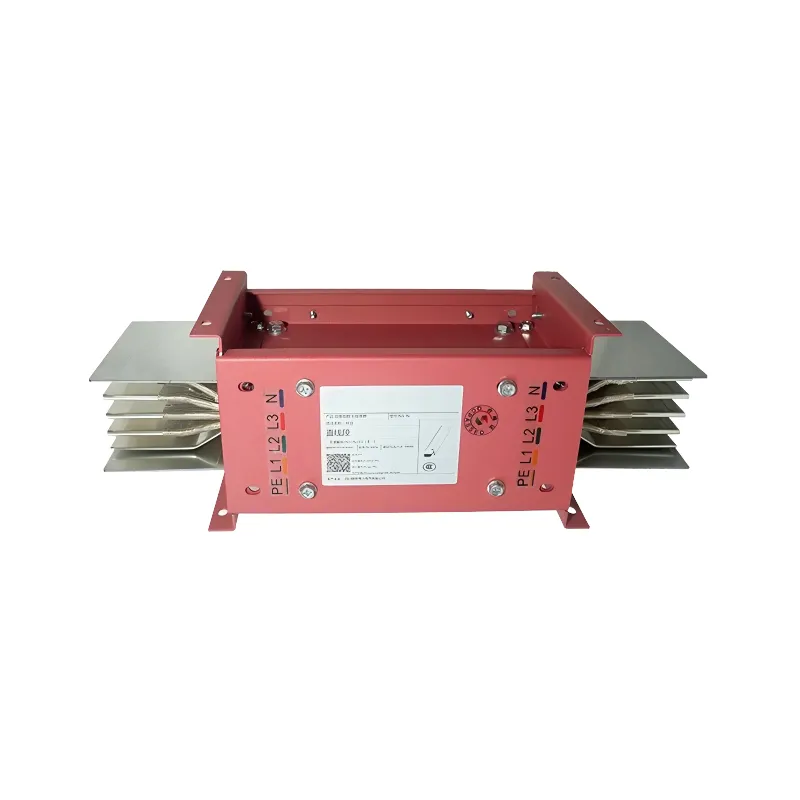

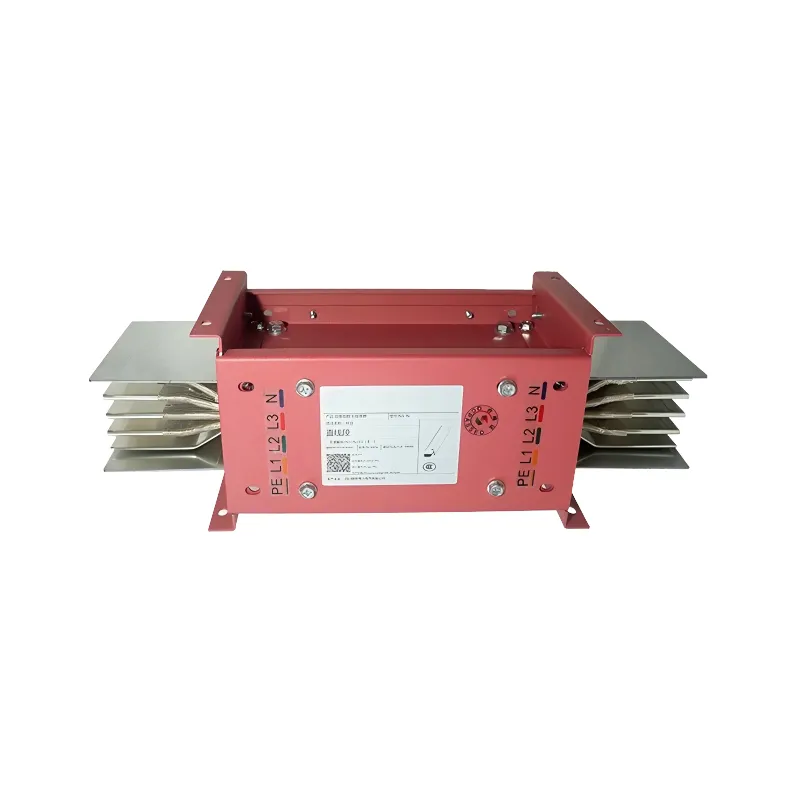

Монтаж шин — отдельная история. Видел случаи, когда сборщики экономят на опорных изоляторах, особенно в щитах с токами выше 400А. Через полгода такой щит начинает 'петь' — шины вибрируют от электродинамических сил. Приходится добавлять промежуточные крепления, но доступ к ним уже затруднён. Лучше сразу закладывать изоляторы через каждые 300-400 мм, даже если ПУЭ допускает большие расстояния.

Заметил, что многие недооценивают выбор сечения PE-проводника. Формально подбираем по таблицам, но если в щите много коммутационных аппаратов с разными токами КЗ, лучше брать сечение с запасом 20-30%. Особенно для систем с глухозаземлённой нейтралью — здесь перестраховка оправдана.

Самый частый прокол — экономия на месте для монтажа. Заказчик хочет компактный щит, проектировщик уменьшает габариты, а потом монтажники не могут нормально развести кабели. Видел шкаф, где из-за тесноты фазные шины почти касались дверцы — оставалось 3-4 мм вместо требуемых 10 мм. Пришлось переделывать с нуля.

Ещё один момент — маркировка цепей. Кажется мелочью, но когда через год нужно добавить пару линий, без чёткой маркировки тратишь часы на прозвонку. Особенно критично для щитов с автоматическими выключателями разных групп — силовые, освещение, розетки. Рекомендую сразу использовать бирки с обозначением не только цепи, но и питаемого оборудования.

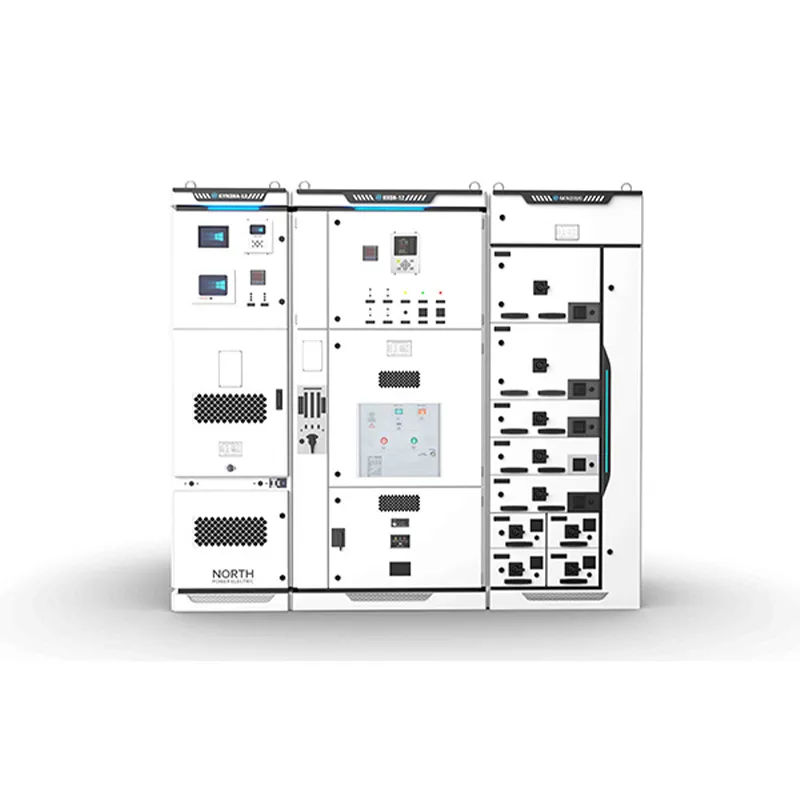

Кстати, про автоматические выключатели. Не всегда дорогие европейские аналоги лучше китайских. Например, у ООО Чэнду Фанье Электрик в щитах серии МН используются аппараты с хорошей отключающей способностью — тестировали на токах КЗ до 10 кА, работают стабильно. Но важно смотреть не только на параметры, но и на совместимость с другими элементами щита.

При установке на производстве главная проблема — вибрация. Стандартные крепления модульной аппаратуры со временем ослабевают. Проверенное решение — дополнительные фиксаторы на DIN-рейках плюс демпфирующие прокладки под монтажную панель. Для особо ответственных щитов лучше сразу заказывать усиленное исполнение.

Влажные помещения — отдельная тема. Герметичность щита достигается не только уплотнителями, но и правильной организацией кабельных вводов. Частая ошибка — использование сальников разного диаметра на одном щите. Это нарушает равномерность уплотнения. Лучше брать сальники одного типоразмера с переходниками.

Температурные расширения — то, что часто упускают из виду. Металлический шкаф на улице зимой и летом имеет разницу линейных размеров до 5-7 мм. Если жёстко закрепить и не учесть этот момент, со временем появятся трещины в сварных швах. Особенно актуально для северных регионов.

Сейчас многие требуют 'умные' щиты с дистанционным управлением. Но на практике часто оказывается, что заказчику нужен базовый мониторинг, а не полноценная АСУ ТП. Видел проекты, где в обычный распределительный щит пытались впихнуть дорогую систему телеметрии, хотя достаточно было нескольких сигнальных контактов на дверь и перегрев.

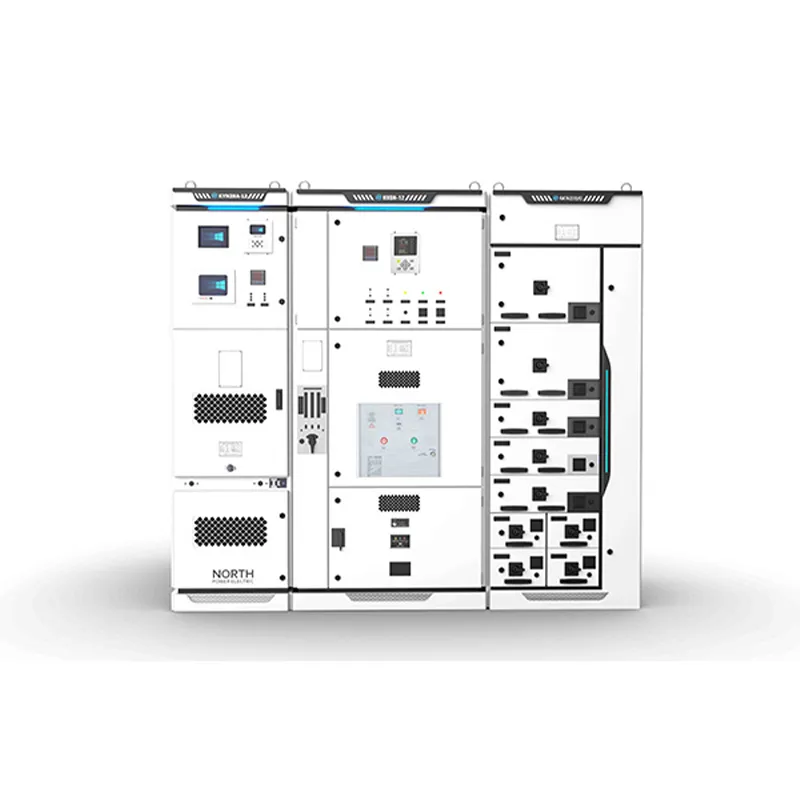

Интересное решение встречал у ООО Чэнду Фанье Электрик — они в стандартные щиты управления добавляют резервные места для возможного расширения. Не просто пустые модули, а заранее проложенные шины управления с защитными диодами. Удобно, когда нужно добавить пару реле без переделки всей схемы.

Ещё из полезного — цветовая маркировка не только силовых цепей, но и цепей управления. Синий для постоянного тока, красный для переменного — кажется очевидным, но многие сборщики пренебрегают. Потом при поиске неисправностей тратишь лишнее время.

Самая болезненная — несоответствие аппаратов защиты реальным нагрузкам. Проектировщик ставит автоматы по расчётным токам, но не учитывает пусковые характеристики оборудования. В результате либо ложные срабатывания, либо перегрев. Приходится на месте подбирать номиналы, иногда менять всю линейку аппаратов.

Размещение измерительных трансформаторов — тоже часто с ошибками. Видел щиты, где ТТ стоят вплотную к силовым контакторам. Магнитное поле влияет на точность измерений. Нужно выдерживать расстояние хотя бы 200-300 мм, либо использовать экранирование.

Организация вентиляции — кажется простой, но критически важной. Естественной конвекции часто недостаточно, особенно в жарком климате. Приходится добавлять вентиляторы, но их размещение требует расчёта — чтобы не создавать зон застоя воздуха. Лучше сразу закладывать принудительную вентиляцию с термореле.

Сейчас пробуем в проектах использовать модульные щиты с предварительной настройкой логики. Не полноценные ПЛК, а программируемые реле — для типовых задач хватает. Например, автоматическое переключение на резерв с задержкой или управление вентиляцией по температуре. Сборка получается дороже на 15-20%, но зато клиент получает гибкость.

Из интересных наработок — использование прозрачных окон в дверях для визуального контроля индикаторов. Кажется мелочью, но на производстве операторам не нужно постоянно открывать щит. Особенно актуально для щитов с частыми режимными переключениями.

По опыту скажу, что хороший распределительный щит шкафа управления — это не просто сборка по схеме, а комплексное решение, где учтены и монтажные особенности, и условия эксплуатации, и возможные расширения. Иногда лучше потратить время на дополнительный расчёт, чем потом переделывать.