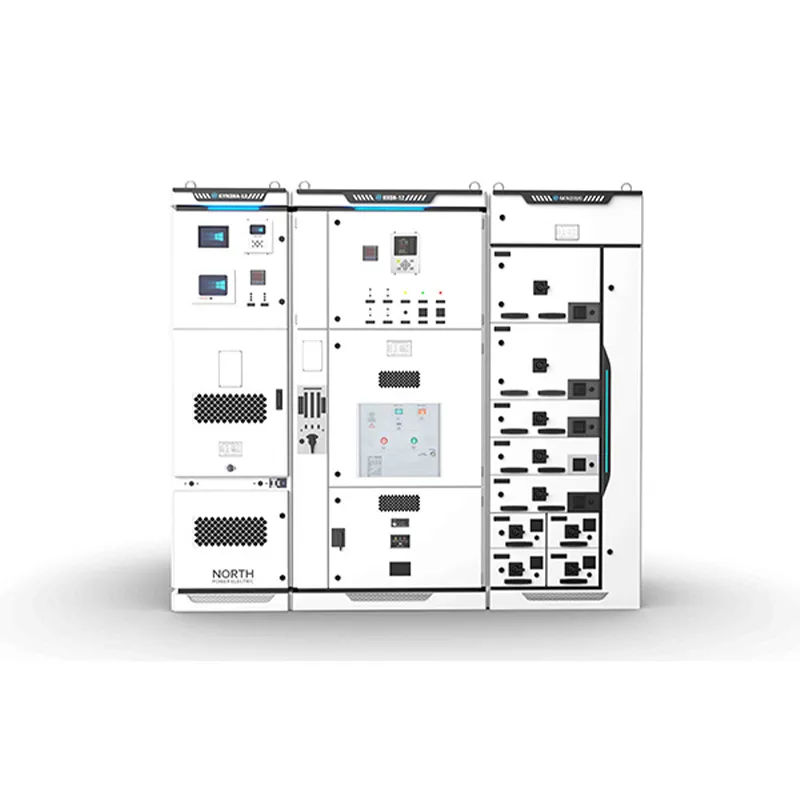

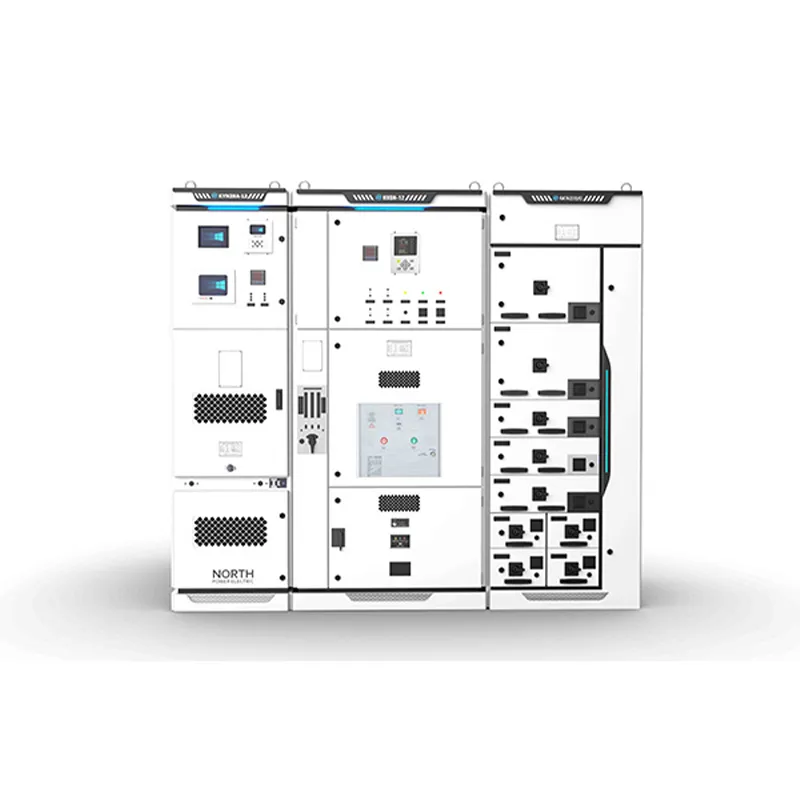

Ну что ж, поговорим про распределительные щиты. Многие до сих пор путают, где щит, а где бокс — думают, разница только в размерах. На деле же всё упирается в функционал и среду эксплуатации. Вот, к примеру, в панелях ЩО-70 бывает такая история с компоновкой аппаратов, что потом при монтаже кровь из носа идёт.

Если брать распределительные щиты этажные, то тут вечная головная боль — разместить всё по ГОСТу в ограниченном пространстве. Помню объект в жилом комплексе, где заказчик требовал установить УЗО на каждую линию, но габариты ниши не позволяли. Пришлось переходить на более компактные решения, вроде тех, что предлагает ООО Чэнду Фанье Электрик — у них линейка ЩРН довольно гибкая по конфигурации.

С распределительными боксами ситуация другая — кажется, проще некуда, но вот степень защиты IP часто недооценивают. Ставили как-то боксы в подвале с условным IP54, а через полгода начались проблемы с коррозией клемм. Оказалось, конденсат скапливался интенсивнее расчётного. Теперь всегда смотрю не только на паспортные данные, но и на реальные отзывы по эксплуатации в схожих условиях.

Кстати, про IP — это отдельная тема. Видел, как на складе с агрессивной средой ставили обычные боксы вместо искробезопасных, мотивируя тем, что 'и так сойдёт'. Через месяц замена всей линии. Так что экономия на мелочах потом оборачивается переделками.

Когда работаешь с серийными распределительными щитами, типа ЩС-500, кажется, всё отработано до мелочей. Но как только начинаешь кастомизацию под конкретный проект — всплывают нюансы. Например, расположение DIN-рейки под нестандартные модульные аппараты. У того же Чэнду Фанье Электрик в этом плане интересно реализована система креплений — можно переконфигурировать без полной разборки панели.

Материал корпуса — отдельная песня. Оцинкованная сталь против пластика — вечный спор. Для уличных распределительных боксов брали пластик с УФ-защитой, но в регионах с резкими перепадами температур появились трещины. Пришлось переходить на стальные с дополнительным полимерным покрытием, хотя изначально проектное решение было другим.

Ещё момент — цвет. Казалось бы, мелочь, но на пищевом производстве заказчик требовал RAL 9003, а привезли 9010. Разница незначительная, но приёмка встала. Теперь всегда уточняю не просто 'белый', а конкретный код по каталогу.

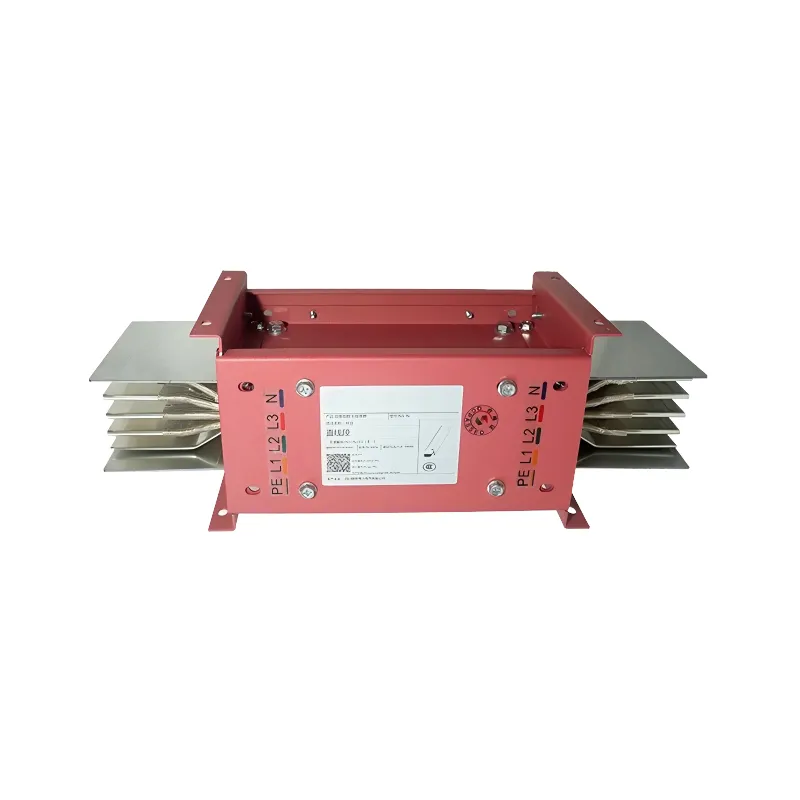

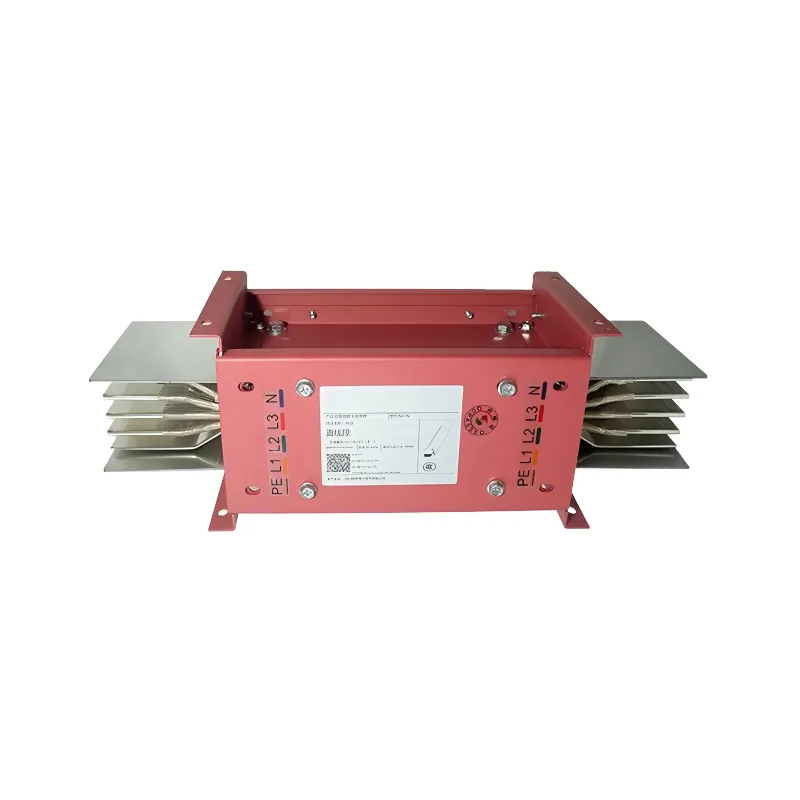

При сборке распределительных щитов главное — не только схема, но и 'воздух' вокруг аппаратов. Видел случаи, когда всё по ТУ собрано, но теплоотвод не предусмотрели — автоматы перегревались при нагрузках ниже номинальных. Особенно критично для щитов с частотными преобразователями.

Кабельные вводы — вечная проблема. Проектировщики часто указывают стандартные сальники, но когда приходится тянуть кабели разного сечения в один щит, получается 'ёжик'. Сейчас предпочитаем использовать многоуровневые системы вводов, как в моделях ЩО-68 от Фанье Электрик — экономят место и выглядят аккуратнее.

Маркировка — бич всех монтажников. Даже если в проекте есть схема маркировки, на объекте часто оказывается, что часть цепей перекоммутировали 'на лету'. Потом при эксплуатации электрики часами ищут, где какой автомат. Приучил команду всегда вести журнал изменений прямо на дверце щита — обычный карандаш по металлу решает массу проблем.

Сейчас много говорят про 'умные' распределительные щиты с мониторингом. Но на практике часто оказывается, что заказчику нужен не столько мониторинг, сколько прогнозирование нагрузок. Вот тут как раз полезны решения типа интеллектуальных систем фонового мониторинга электроэнергии — те, что в ассортименте Чэнду Фанье Электрик. Но важно понимать: сама по себе система ничего не даёт, если нет чёткого регламента использования данных.

Работал с объектом, где поставили систему управления энергопотреблением, но данные с неё никто не анализировал полгода. Когда обратили внимание, оказалось, что один из фидеров постоянно работает на пределе — могло закончиться аварией. Теперь всегда настаиваю на обучении персонала вместе с поставкой оборудования.

Ещё интересный момент — совместимость протоколов. Недавно столкнулся, что распределительные щиты от одного производителя не 'видели' данные с трансформаторов другого. Пришлось ставить промежуточные преобразователи, что удорожило проект процентов на 15. Теперь в технических заданиях отдельным пунктом прописываю требования к совместимости.

Часто вижу в проектах 'типовой распределительный щит ЩС-500' без детализации. Но на деле типовых решений почти не бывает — каждый объект имеет свои особенности. То кабельные трассы нестандартные, то условия эксплуатации особенные. Например, для морского климата нужна специальная обработка корпусов, даже если степень защиты формально соответствует.

У Чэнду Фанье Электрик в этом плане грамотный подход — они предлагают базовые модели, но всегда готовы доработать под конкретные условия. Помню, для объекта в Сибири делали щиты с подогревом дверных уплотнителей — мелочь, но без неё зимой замёрзнет и не откроешь.

Сроки — отдельная боль. Стандартный срок изготовления распределительных щитов — 4-6 недель, но когда нужны нестандартные компоненты, может растянуться до трёх месяцев. Один раз пришлось экстренно искать замену вышедшему из строя щиту — спасли наличие складских программ у производителя. С тех пор всегда советую заказчикам иметь резерв на непредвиденные ситуации.

Главное, что понял за годы работы с распределительными щитами и боксами — не бывает мелочей. Каждая деталь, от сечения шин до качества покраски, влияет на конечный результат. И важно не просто выбрать оборудование по каталогу, а понимать, как оно будет работать в реальных условиях.

Сейчас рынок предлагает массу решений, в том числе и от таких производителей, как ООО Чэнду Фанье Электрик. Но даже с качественным оборудованием можно столкнуться с проблемами, если не уделить внимание проектированию, монтажу и дальнейшему обслуживанию.

Поэтому мой совет — относитесь к распределительным устройствам не как к 'коробкам с автоматами', а как к сложным системам, где всё взаимосвязано. И тогда многих проблем удастся избежать.