Если честно, когда слышишь про интеллектуальную систему мониторинга шинопроводов, первое что приходит в голову — это какие-то футуристичные панели с мигающими иконками, которые якобы ?предсказывают? проблемы. На практике же всё оказывается куда прозаичнее. Многие до сих пор путают базовые системы телеметрии с полноценным мониторингом, и это приводит к курьёзным ситуациям на объектах. Помню, на одном из заводов в Подмосковье закупили дорогущую аппаратуру, а она в итоге лишь температуру показывала — как будто обычный термодатчик не справился бы.

Главное отличие — не в количестве датчиков, а в том, как система интерпретирует данные. Например, та же интеллектуальная система мониторинга шинопроводов от ООО Чэнду Фанье Электрик изначально затачивалась под анализ трендов. Не просто фиксирует перегрев в точке А, а строит зависимости: как меняется нагрузка в зависимости от времени суток, сезона, даже погоды за окном. Кстати, их наработки можно посмотреть на https://www.fy-electric.ru — там есть конкретные кейсы по химкомбинатам, где такие системы уже лет пять отрабатывают.

Самое сложное — отличить реальные аномалии от штатных рабочих режимов. Шинопровод на металлургическом предприятии может стабильно греться до 70°C — и это норма, а вот резкий скачок до 75°C при неизменной нагрузке уже повод бить тревогу. Раньше мы ставили пороговые значения ?на глаз?, теперь же алгоритмы учатся на истории эксплуатации. Правда, иногда слишком учатся — был случай, когда система пропустила реальную проблему из-за того, что в обучающей выборке преобладали ?тихие? периоды.

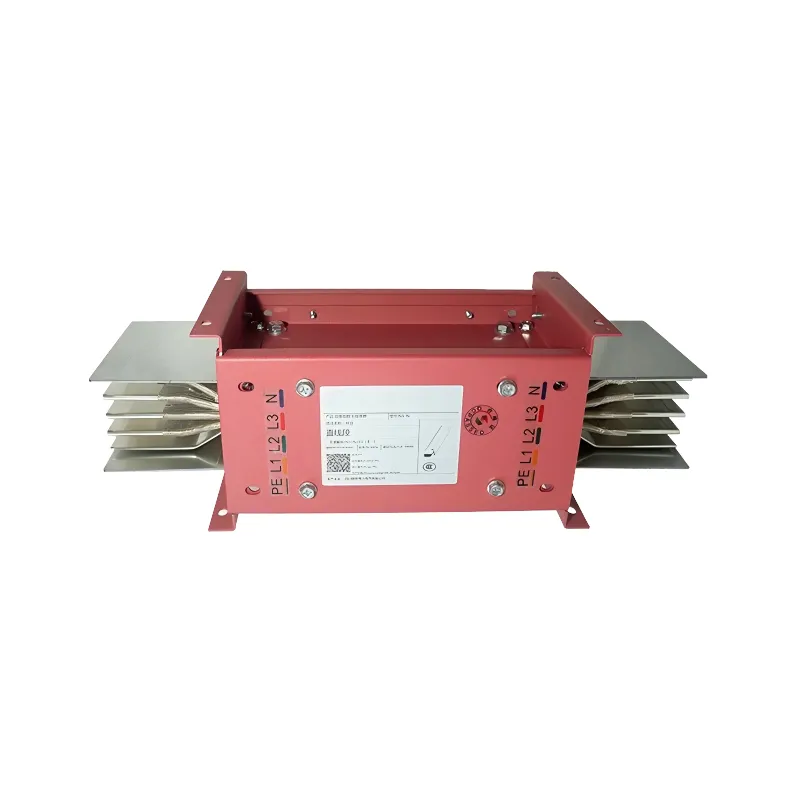

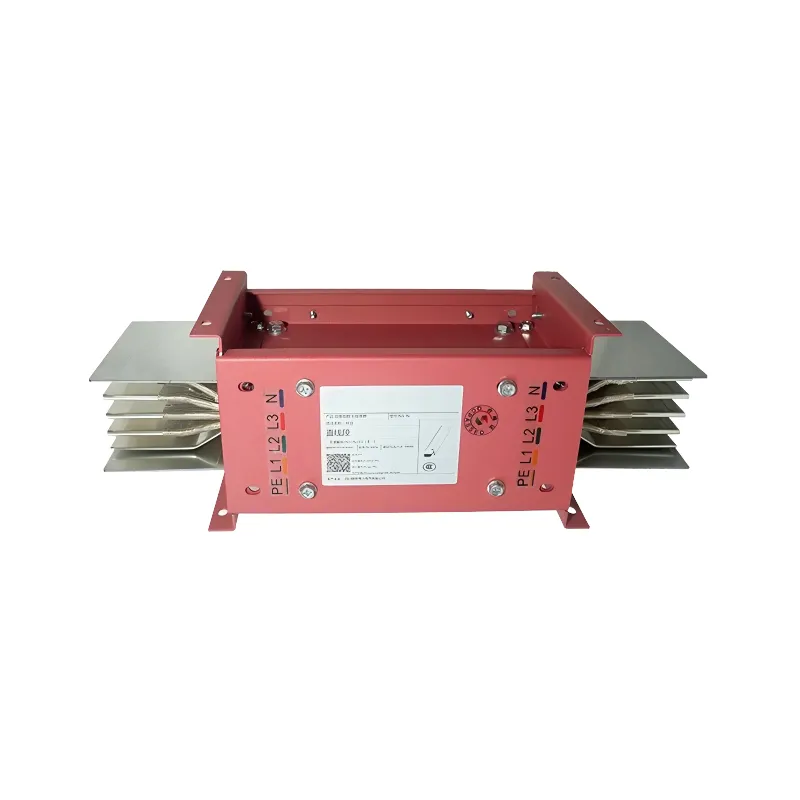

Кстати, про температурный контроль. Многие до сих пор экономят на термодатчиках, ставят их через 50 метров. А потом удивляются, почему не видят локальных перегревов в местах соединений. Здесь важно не столько покрытие, сколько правильная типология размещения — узлы креплений, ответвления, места с изменяемой нагрузкой. Это как раз то, что в ООО Чэнду Фанье Электрик отработали на своих компактных шинопроводах — у них в спецификациях чётко прописаны точки обязательного контроля.

Самая распространённая ошибка — пытаться объять необъятное. Ставят датчики на каждую фазу, меряют всё подряд, а потом тонут в данных. Видел объект, где система ежедневно генерировала 2000 ?событий?, из которых реально значимыми были 3-4. Персонал просто перестал реагировать на уведомления. Гораздо эффективнее начинать с ключевых параметров: температура в критических узлах, токовая нагрузка, состояние изоляции. Остальное — по мере необходимости.

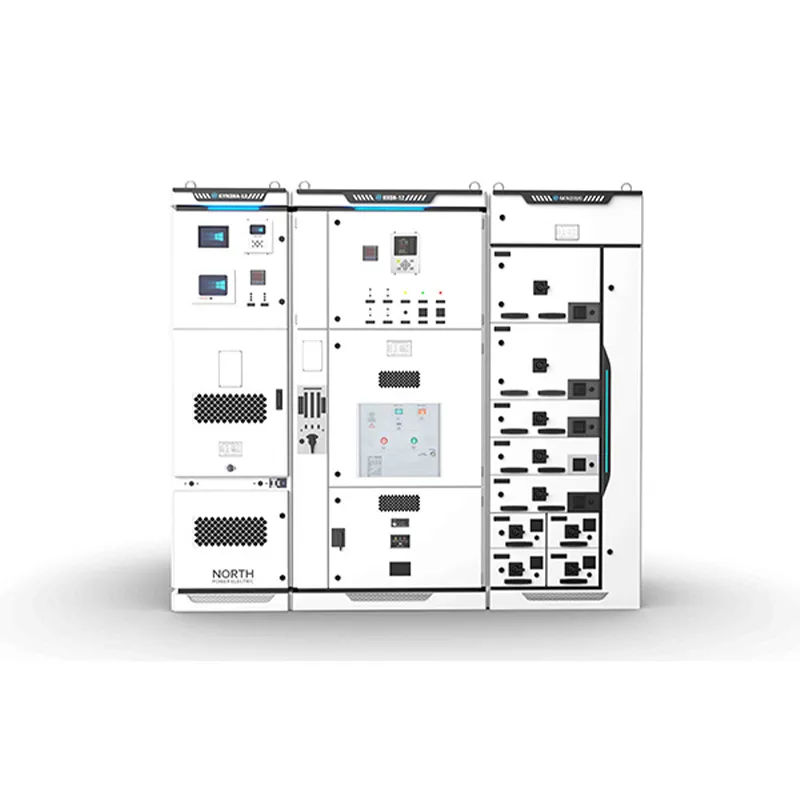

Ещё один момент — интеграция с существующей инфраструктурой. Часто закупают современную систему мониторинга, а она не стыкуется с релейной защитой или АСУ ТП. Приходится городить промежуточные шлюзы, терять в надёжности. У того же ООО Чэнду Фанье Электрик в этом плане продуманный подход — их системы изначально проектировались с расчётом на работу в гетерогенной среде, поддерживают основные промышленные протоколы.

Недооценка человеческого фактора. Как-то раз наладчики ?временно? отключили группу датчиков во время ремонта, а восстановить забыли. Система полгода работала в слепую зоне. Теперь всегда настаиваю на дублирующей сигнализации — если датчик молчит дольше N часов, это должно считаться аварией. Мелочь, а спасает от глупых ошибок.

Из удачного — внедрение на автомобильном заводе в Калуге. Там интеллектуальная система мониторинга шинопроводов помогла поймать интересный эффект: оказалось, при одновременном запуске двух покрасочных линий возникают резонансные гармоники, которые перегружают нулевые шины. Без анализа спектра токов это вряд ли бы обнаружили. Система не только предупредила о риске, но и предложила скорректировать график включения оборудования — простейшая оптимизация, а экономия на ремонтах составила сотни тысяч.

А вот на пищевом комбинате под Краснодаром вышла осечка. Поставили систему с упором на контроль изоляции, но не учли агрессивную среду — высокая влажность, пары кислот. Датчики выходили из строя через 2-3 месяца. Пришлось переделывать всю концепцию, ставить дополнительные кожухи, менять точки измерения. Вывод: никакая интеллектуальность не спасёт, если неверно выбрано аппаратное обеспечение.

Ещё один показательный момент — зависимость от качества монтажа. На одном объекте монтажники ?сэкономили? на заземлении экранов сигнальных кабелей. В результате наводки от силовых линий полностью искажали данные. Система выдавала ложные срабатывания неделями, пока не разобрались. Теперь всегда включаю в ТЗ пункт о обязательной проверке электромагнитной совместимости после монтажа.

Сейчас основной тренд — переход от диагностики к предиктивному обслуживанию. То есть система не просто констатирует факт перегрева, а заранее вычисляет, когда шинопровод выйдет на критические значения. Для этого нужны уже не просто датчики, а целые вычислительные модули на местах. Кстати, у ООО Чэнду Фанье Электрик в этом направлении интересные наработки — их облачные платформы умеют строить прогнозы деградации изоляции на основе данных с множества объектов.

Ещё одно перспективное направление — интеграция с цифровыми двойниками. Представьте: данные с реального шинопровода поступают в его виртуальную копию, где моделируются различные сценарии. Можно заранее проверить, как поведёт себя система при увеличении нагрузки на 30%, или что будет при отказе одного из контуров охлаждения. Пока это кажется фантастикой, но первые прототипы уже тестируются.

Не стоит забывать и про кибербезопасность. Чем ?умнее? система, тем уязвимее она для атак. Уже были случаи, когда хакеры через уязвимости в системе мониторинга получали доступ к управлению энергооборудованием. Поэтому теперь при выборе поставщика обращаю внимание не только на функционал, но и на встроенные механизмы защиты. В том же ООО Чэнду Фанье Электрик последние версии прошивок включают криптографическую защиту телеметрических каналов.

Главный урок за последние годы: интеллектуальная система мониторинга шинопроводов — это не волшебная таблетка, а инструмент. Как молоток — можно гвоздь забить, а можно по пальцам попасть. Всё зависит от того, насколько грамотно вы её применяете. Не стоит ждать от системы чудес, если не заложили в неё корректные алгоритмы и не обеспечили качественный сбор данных.

При выборе решения смотрю в первую очередь на гибкость настройки. Система должна уметь адаптироваться под конкретный объект, а не наоборот. Те же комплектные трансформаторные подстанции от ООО Чэнду Фанье Электрик хороши тем, что их системы мониторинга изначально проектируются с запасом по конфигурированию — можно менять логику оповещений, пороги срабатывания, даже типы анализируемых данных.

И последнее — не экономьте на обучении персонала. Самая продвинутая система бесполезна, если оператор не понимает, что означают те или иные показания. Регулярно сталкиваюсь с ситуациями, когда люди игнорируют предупреждения только потому, что не видят разницы между ?предаварийным состоянием? и ?нормой?. В идеале — проводить обучение прямо на объекте, на реальных данных. Только так появляется то самое ?чувство системы?, которое не заменишь никакими инструкциями.