Если честно, когда слышу про 'большие распределительные щиты', всегда вспоминаю, как новички путают их с обычными щитами управления. Разница не только в габаритах — тут и компоновка модулей другая, и требования к охлаждению, и даже нюансы монтажа, которые не всегда очевидны из ТУ. Вот в прошлом месяце, например, пришлось переделывать шинную сборку на объекте под Казанью, потому что проектировщик не учёл тепловое расширение при токовой нагрузке в 4000А — а это как раз характерно для крупных щитовых комплексов.

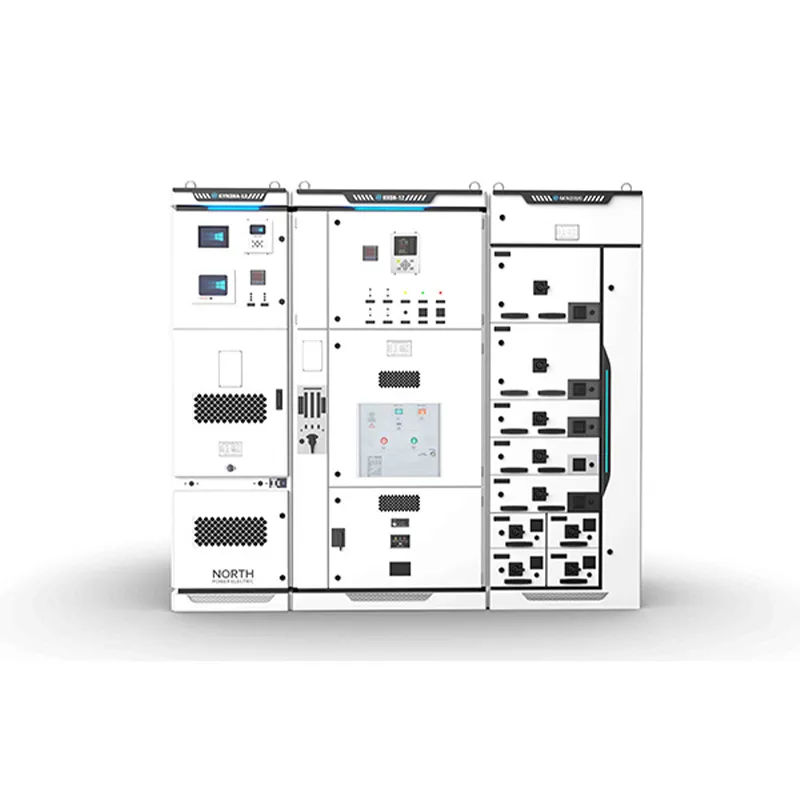

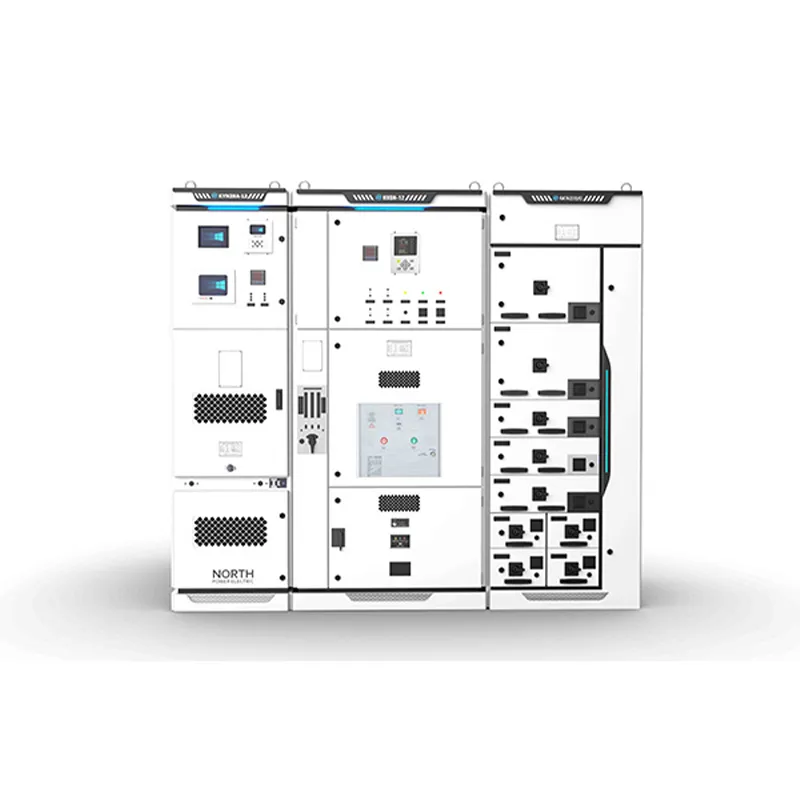

Сейчас многие производители, включая нашу ООО Чэнду Фанье Электрик, перешли на модульную компоновку, но это не отменяет необходимости индивидуальных расчётов для каждого объекта. Помню, для логистического центра в Новосибирске делали щит на 120 панелей — казалось бы, типовой проект, но пришлось усиливать раму и менять схему вентиляции после того, как смонтировали пробный сектор и увидели перегрев в верхней зоне.

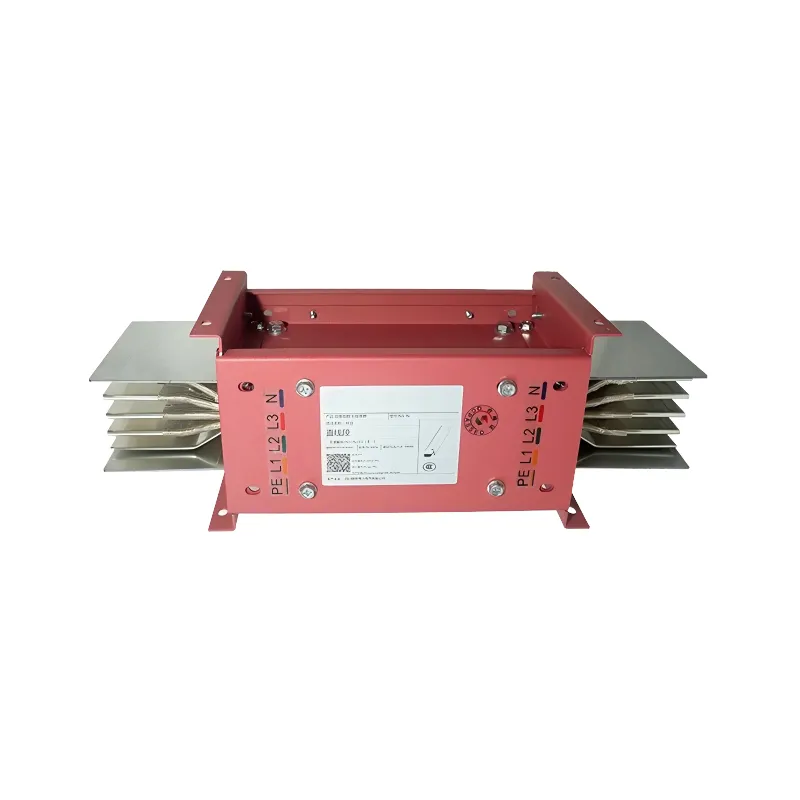

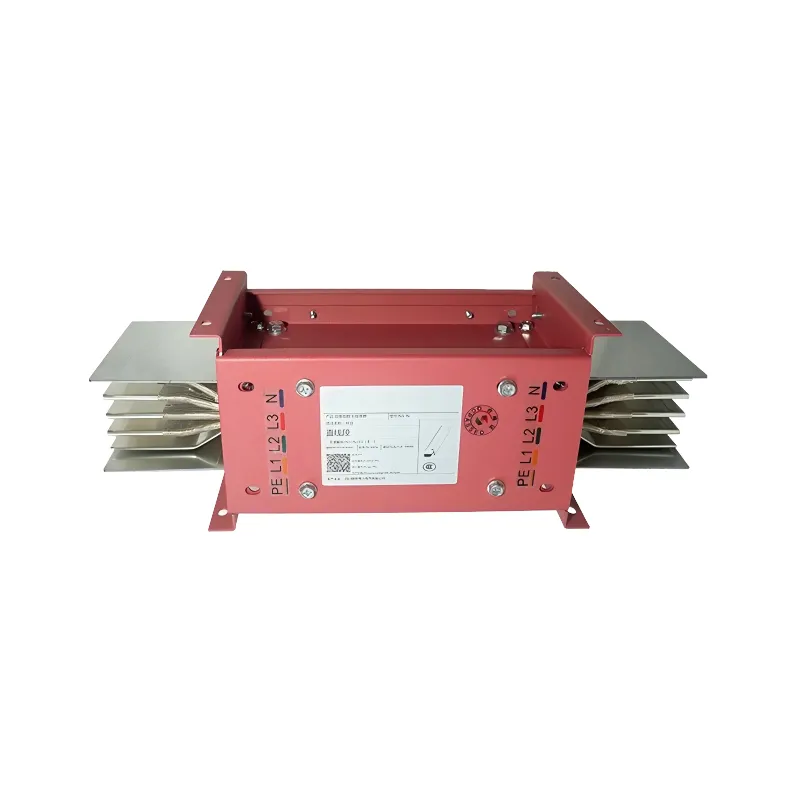

Мало кто учитывает, что в больших щитах критична не только основная шина, но и межсекционные соединения. Как-то раз на энергообъекте в Татарстане пришлось экстренно добавлять демпферные пластины — вибрация от трансформаторов вызывала микротрещины в болтовых соединениях. Теперь всегда закладываю дополнительный запас по виброустойчивости для объектов с тяжёлым оборудованием.

Ещё один момент — маркировка. Кажется мелочью, но когда перед тобой 200+ модулей, без цветового кодирования и продуманной схемы расположения бирок можно потратить на поиск неисправности несколько часов. Мы после случая на химкомбинате в Дзержинске разработали свою систему маркировки с учётом зон обслуживания — это сократило время на плановые ревизии почти вдвое.

Самая распространённая ошибка — экономия на месте установки. Видел объекты, где щиты ставили вплотную к стене, забывая про технологические зазоры для обслуживания. Потом при замене автоматики приходится демонтировать половину конструкции. В наших проектах всегда указываем минимальные расстояния не только по ПУЭ, но и с учётом реальных условий эксплуатации.

Ещё болезненный момент — заземление. В больших распределительных устройствах нельзя ограничиваться стандартной шиной РЕ. Как показала практика, нужно дублировать контуры в торцевых секциях и обязательно ставить контрольные точки для измерений. После того как на подстанции в Подмосковье из-за плохого контакта в заземлении сгорела панель учёта, мы внесли в стандарт дополнительные точки контроля.

С кабельными вводами тоже часто проблемы возникают. Проектировщики иногда размещают их без учёта трасс, а монтажники потом вынуждены нарушать сечение кабеля на изгибах. Мы в ООО Чэнду Фанье Электрик теперь всегда делаем 3D-модель ввода с привязкой к кабельным конструкциям — это исключает такие ситуации.

В 2022 году делали комплекс щитов для завода полимеров в Твери — 18 секций общим током до 6300А. Интересный момент возник с системой мониторинга: заказчик сначала хотел сэкономить на датчиках температуры, но после пробного включения под нагрузкой увидели перекос фаз в крайних секциях. Пришлось оперативно дополнять систему термоконтролем — сейчас это стало стандартом для всех наших крупных объектов.

А на объекте в Уфе столкнулись с нестандартным требованием — нужен был доступ к задней части щитов при ограниченном пространстве. Пришлось разрабатывать раздвижную конструкцию с поворотными панелями. Кстати, это решение потом включили в каталог как опцию для стеснённых условий монтажа.

Ещё запомнился случай с щитом для насосной станции — заказчик настоял на установке в неотапливаемом помещении. Пришлось добавлять систему подогрева и дополнительную гидроизоляцию. После этого мы стали всегда уточнять условия эксплуатации на стадии технического задания, а не только климатическое исполнение по ГОСТ.

Часто проблемы возникают на стыке с системами вентиляции. В большом щите тепловыделение может достигать 5-7 кВт, и стандартные вентиляторы не всегда справляются. Приходится рассчитывать воздухообмен отдельно, иногда — ставить вытяжные зонты. На пищевом производстве в Липецке вообще пришлось интегрировать щит с системой климат-контроля цеха — без этого температура выходила за допустимые пределы.

С АСУ ТП тоже бывают сложности. Не все понимают, что в крупных распределительных устройствах нужно резервирование каналов связи и отдельные источники питания для системы мониторинга. После сбоя на металлургическом комбинате, когда из-за перепада напряжения потеряли данные с датчиков, мы стали рекомендовать установку ИБП даже если это не прописано в ТЗ.

Особого внимания требует молниезащита. В больших щитах импульсные перенапряжения могут выводить из строя сразу несколько модулей. Сейчас всегда ставим УЗИП не только на вводах, но и между секциями — это дороже, но надёжнее. Проверено на объектах в грозовых регионах типа Краснодарского края.

Раньше плановые ревизии занимали дни, сейчас с современными системами диагностики — часы. Но это если щит изначально спроектирован с учётом обслуживания. У нас в компании для каждого объекта составляем регламент с пошаговыми инструкциями — от визуального осмотра до тестирования защит. Это особенно важно для распределительных щитов с цифровыми реле, где нужно проверять не только механику, но и логику.

Заметил, что многие недооценивают важность тренировки контактов автоматических выключателей. В больших щитах некоторые аппараты годами не срабатывают, а при аварии могут отказать. Теперь в сервисный регламент включаем периодические оперативные включения-отключения под нагрузкой — конечно, согласовав с технологической службой заказчика.

Ещё из последних наработок — система прогнозного обслуживания на основе данных мониторинга. Мы тестируем её на нескольких объектах, где установлены наши щиты. Анализируя температурные профили и токовые нагрузки, можно предсказать необходимость обслуживания конкретных узлов. Пока сыровато, но уже есть первые положительные результаты.

Сейчас всё чаще заказчики просят возможность дистанционного управления, но не всегда понимают риски кибербезопасности. Приходится объяснять, что для больших распределительных устройств нужна многоуровневая защита, а не просто выносной пульт. В некоторых случаях вообще рекомендуем оставить только мониторинг без функций управления — особенно для критичных объектов.

Материалы — отдельная тема. Нержавейка для корпусов дорогая, но оцинковка не всегда подходит для агрессивных сред. Ищем компромиссы, пробуем полимерные покрытия с улучшенными характеристиками. Кстати, для северных регионов вообще отдельная история — там и морозостойкость других материалов нужна, и уплотнители специальные.

Самый сложный вопрос — баланс между стандартизацией и индивидуальными решениями. С одной стороны, типовые проекты дешевле и надёжнее, с другой — каждый объект имеет свои особенности. Мы в ООО Чэнду Фанье Электрик выработали подход модульной кастомизации: базовые блоки стандартные, а компоновка и отдельные узлы адаптируются под конкретные условия. Это пока оптимальный вариант по соотношению цена/качество/сроки.