Если честно, многие монтажники до сих пор путают активное сопротивление шинопровода с импедансом — и ладно бы новички, но ведь и опытные специалисты порой забывают, что на высоких токах даже пара миллиомов дает просадку напряжения в несколько вольт. У нас в ООО Чэнду Фанье Электрик при тестировании шин постоянного тока для дугогасящих устройств как-раз столкнулись: проектировщик заложил сечение по табличным значениям, а при нагрузке 4000 А шина начала греться так, что термокраска поменяла цвет. Оказалось, производитель указал сопротивление для 20°C, а при 90°C оно уже на 28% выше.

В теории медь — идеальный проводник, но на практике ее активное сопротивление зависит от стыков больше, чем от самого сплава. Помню, на объекте в Новосибирске собирали шинопровод с болтовыми соединениями — вроде бы все по инструкции, но через полгода эксплуатации в щитовой появился запах горелой изоляции. Разобрали — а там в месте контакта оксидная пленка толщиной почти в миллиметр. Причем визуально стык казался плотным, но микроскопические зазоры работали как нагревательные элементы.

Сейчас мы в Фанье Электрик для ответственных объектов всегда добавляем токопроводящую пасту на основе серебра — недорого, но снижает переходное сопротивление на 15-20%. Хотя и тут есть нюанс: если переборщить с пастой, она со временем спекается и дает обратный эффект. Пришлось разработать инструкцию по нанесению слоя толщиной не более 0.3 мм.

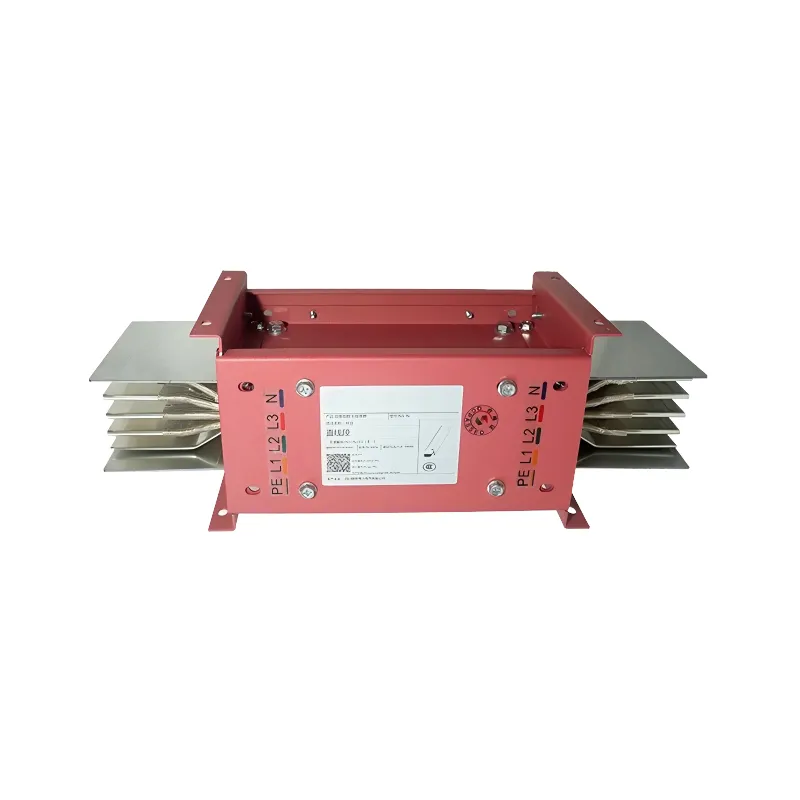

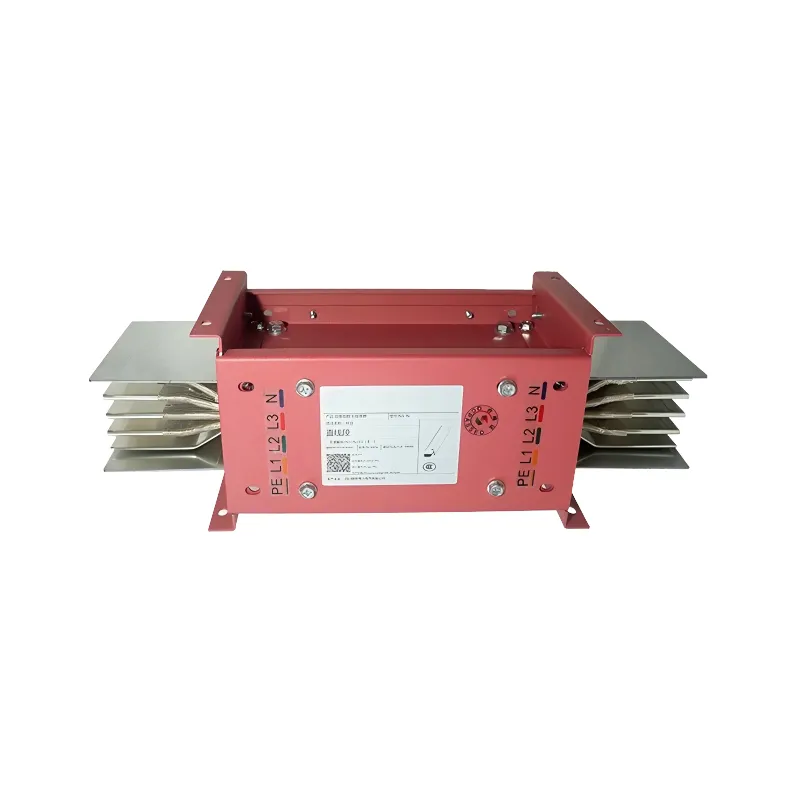

Кстати, о температуре — многие забывают, что активное сопротивление шинопровода нужно считать не для комнатных условий, а для рабочего нагрева. В наших компактных шинопроводах серии KMM специально закладываем запас по сечению 12% для эксплуатации при +65°C. Иначе в летнюю жару при пиковых нагрузках возможна просадка напряжения до 7%.

Самая частая проблема — неравномерная затяжка болтов. Как-то раз на металлургическом комбинате смонтировали шины на 6300 А, а через месяц одна фаза начала перегреваться. Вскрыли — оказалось, монтажники использовали динамометрический ключ с непроверенной калибровкой. Разброс момента затяжки от 50 до 120 Н·м при норме 80 Н·м. В итоге пришлось перебирать все 200 соединений.

Еще хуже, когда экономят на поддержках. Видел случай, когда шинопровод длиной 12 метров установили всего на 4 опорах вместо 8 — под собственным весом шина провисла, контактные группы разошлись, и переходное сопротивление выросло втрое. Причем проектировщик был уверен, что расчетное сопротивление шинопровода не изменится — мол, сечение-то то же.

Сейчас мы в таких случаях всегда рекомендуем ставить дополнительные промежуточные крепления — да, дороже на 10-15%, но зато исключаем деформацию при термическом расширении. Особенно важно для алюминиевых шин — у них коэффициент расширения в 1.5 раза выше, чем у медных.

На нашем производстве в ООО Чэнду Фанье Электрик для контроля активного сопротивления используем метод падения напряжения при постоянном токе. Раньше пытались мерить микроомметром — но он дает погрешность до 8% из-за переходных сопротивлений щупов. Теперь пропускаем ток 100 А через образец длиной 1 метр и замеряем падение напряжения с точностью до 10 мкВ.

Обязательный этап — термоциклирование: трижды нагреваем шину до +85°C и охлаждаем до -25°C, потом снова меряем сопротивление. Если изменение больше 3% — бракуем партию. Как-то из-за этого пришлось вернуть 500 метров шин от поставщика — оказалось, в сплаве меди была повышенная примесь фосфора.

Для интеллектуальных систем мониторинга сейчас разрабатываем датчики, которые в реальном времени отслеживают рост сопротивления контактов. Пока что точность на уровне 5%, но для превентивного обслуживания уже полезно — видишь, где соединение начинает деградировать, и планируе ремонт до аварии.

С трансформаторными подстанциями всегда сложнее — там активное сопротивление шинопровода нужно считать с учетом высших гармоник. Стандартные формулы для 50 Гц часто дают ошибку до 20%, если в сети есть нелинейные нагрузки. Один раз пришлось переделывать шины на подстанции торгового центра — из-за гармоник от светодиодного оборудования перегрев достиг 120°C при расчетных 90°C.

Для высоковольтных ячеек вообще отдельная история — там важно учитывать не только активную, но и индуктивную составляющую. Хотя если говорить конкретно про потери, то активное сопротивление определяет до 70% тепловыделения. Мы в таких случаях иногда увеличиваем сечение на ступень, даже если по расчету проходит стандартное — перестраховка, но зато гарантия от теплового старения изоляции.

Кстати, о изоляции — современные компаунды хоть и выдерживают до 180°C, но при длительном нагреве свыше 105°C их диэлектрические свойства ухудшаются. Поэтому мы в паспортах на шинопроводы всегда указываем два значения сопротивления: для 20°C и для максимальной рабочей температуры.

Самое интересное, что нормативы по активному сопротивлению часто отстают от реальных условий. По ГОСТу допустимое отклонение ±10%, но на практике даже +5% уже может создать проблемы в системах с точной электроникой. Особенно чувствительны медицинские учреждения и ЦОДы — там мы всегда закладываем запас по сечению 20%.

Заметил, что алюминиевые шины со временем 'плывут' сильнее медных — через 5-7 лет эксплуатации их сопротивление может увеличиться на 12-15% даже без видимых дефектов. Видимо, сказывается ползучесть металла и микротрещины в зонах изгиба.

Сейчас многие переходят на шинопроводы с серебряным покрытием — дорого, но для критичных объектов того стоит. Мы тестировали образцы — через 1000 термических циклов рост сопротивления всего 1.2% против 4.5% у обычных медных. Правда, есть нюанс: покрытие должно быть не менее 15 мкм, иначе при монтаже его легко повредить.

В общем, если резюмировать — с активным сопротивлением шинопровода никогда нельзя работать по шаблону. Каждый объект требует индивидуального расчета, а главное — контроля на всех этапах: от производства до монтажа и эксплуатации. И да, никогда не стоит экономить на качестве контактных групп — это именно тот случай, когда сэкономленные 1000 рублей могут обернуться миллионными убытками.